Uniformi SS e Motti: Storia dell'estetica del nazismo

Le uniformi SS, incarnazione visiva dell'estetica del nazismo, sono tra le divise più iconiche e inquietanti della storia. Questo articolo sfata il mito che attribuisce a Hugo Boss il design originale (il cui ruolo fu limitato alla manifattura), rivelando i veri creatori: gli ufficiali Karl Diebitsch e Walter Heck. Analizzeremo il simbolismo della divisa SS nera (introdotta nel 1932), il significato delle rune Sig e del motto "Meine Ehre heißt Treue", progettato per definire l'élite razziale di Himmler attraverso l'obbedienza totale.

Matteo Galavotti

Studente di Storia

Introduzione: Il Fascino Sinistro del Potere

Quando ci si avvicina alla storia del Terzo Reich, c'è un elemento che colpisce immediatamente l'occhio, ancor prima di addentrarsi nell'analisi politica o militare: l'estetica.

Non è un caso, né un dettaglio secondario. Il nazionalsocialismo comprese, forse con una lucidità superiore a qualsiasi altro regime totalitario del Novecento, che il potere non si esercita solo con le armi o con le leggi, ma anche – e forse soprattutto – con l'immagine. E al vertice di questa piramide visiva, progettata per sedurre e terrorizzare allo stesso tempo, troviamo le uniformi delle SS (Schutzstaffel).

Immaginate di camminare per una strada di Berlino nel 1934. Vedete passare delle truppe. Ci sono le camicie brune delle SA, chiassose, disordinate, che ricordano le risse da birreria e il fango delle trincee. C'è il grigio verde della Wehrmacht, l'esercito tradizionale, che porta con sé l'eco della vecchia Prussia. E poi, improvvisamente, appare qualcosa di diverso. Uomini vestiti di nero, con un taglio sartoriale impeccabile, stivali lucidi, simboli argentati che brillano sul colletto. Non sembrano soldati comuni; sembrano appartenere a un ordine diverso, quasi religioso nella sua oscurità. Quell'immagine, studiata a tavolino fin nei minimi dettagli, è rimasta impressa nella memoria collettiva dell'Occidente come l'incarnazione visiva del male assoluto.

Ma chi c'era dietro questa costruzione? Chi ha deciso che il nero fosse il colore dell'élite? Chi ha disegnato quei simboli che ancora oggi, vengono riutilizzati da gruppi estremisti? E quanto c'è di vero nella leggenda che vuole lo stilista Hugo Boss come il "sarto di Hitler"?

In questo rapporto approfondito, cercheremo di smontare i miti e ricostruire la realtà storica, tecnica ed economica dietro le uniformi delle SS. Non ci limiteremo a descrivere tessuti e mostrine, ma indagheremo le storie degli uomini – artisti, grafici, industriali – che hanno confezionato l'abito del terrore. Scopriremo che dietro il logo più temuto del secolo c'è un pagamento irrisorio di pochi spiccioli, che dietro l'eleganza sartoriale c'era il lavoro schiavo, e che dietro l'efficacia mimetica delle truppe al fronte c'era uno studio scientifico della natura all'avanguardia per i tempi.

Perché la storia è fatta di dettagli apparentemente insignificanti che, messi insieme, spiegano le grandi catastrofi dell'umanità. E la storia delle uniformi SS è, in ultima analisi, la storia di come si possa vestire l'omicidio di massa con i panni dell'alta moda militare.

Indice

- Introduzione: Il Fascino Sinistro del Potere

- Storia delle Uniformi SS: Dalle Camicie Brune di Weimar al Nero

- Il Motto SS "Meine Ehre heißt Treue": Analisi e Significato Etico

- Design Uniformi SS: Chi c'è dietro? Karl Diebitsch e Walter Heck

- Il Mito di Hugo Boss e la Manifattura delle Uniformi SS

- Analisi Estetica dell'Uniforme SS Nera (M32): Taglio e Simboli

- SS Simboli: Significato del Totenkopf, Rune Sig e Misticismo

- Uniformi da Combattimento: La Waffen-SS e la Divisa Feldgrau

- Il Mimetismo SS (Camouflage): I Pattern Rivoluzionari di Otto Schick

- L'Economia della Divisa: Costi, Logistica e Kleiderkasse

- Psicologia del Terrore: L'Impatto sui Civili e sui Soldati

- Conclusioni: L'Eredità Visiva di un Incubo

Storia delle Uniformi SS: Dalle Camicie Brune di Weimar al Nero

Per capire l'evoluzione della divisa nazista e specificamente delle SS, dobbiamo fare un passo indietro nel fango e nella confusione della Repubblica di Weimar. Negli anni Venti, la Germania è un calderone di violenza politica. I partiti hanno i loro eserciti privati, e il Partito Nazionalsocialista (NSDAP) non fa eccezione con le sue Sturmabteilung (SA), i Reparti d'Assalto.

Conosci davvero la Storia?

L'evento è successo prima o dopo? Metti in ordine cronologico gli eventi! 3 difficoltà, batti il tuo record e ripassa!

Gioca a Chrono →

SS vs SA: Origine e Distacco dalle Camicie Brune

Inizialmente, le SS non erano che una minuscola unità di protezione personale per Adolf Hitler, la Saal-Schutz (Guardia di Sala), nata per garantire l'incolumità del leader durante i comizi, dove spesso volavano boccali di birra e sedie. Nel 1925, quando vengono ufficialmente rifondate come Schutzstaffel (Squadre di Protezione), i loro membri sono visivamente indistinguibili dalla marea delle SA.

Indossano tutti la stessa uniforme: la Braunhemd, la camicia bruna. Perché bruna? Non per una scelta simbolica legata alla terra o al sangue, ma per una ragione molto più prosaica ed economica, tipica della storia tedesca di quel periodo: dopo la Prima Guerra Mondiale, erano rimasti nei magazzini enormi stock di divise destinate alle truppe coloniali in Africa (la Schutztruppe), guidate dal generale von Lettow-Vorbeck. Erano color sabbia/bruno, resistenti e, soprattutto, costavano poco. Il nazismo delle origini, povero di fondi, vestì i suoi uomini con gli scarti dell'Impero perduto.

Le prime SS si distinguevano dai loro "cugini" delle SA solo per piccoli dettagli: una cravatta nera invece che bruna, un berretto con il simbolo del teschio (Totenkopf) – di cui parleremo approfonditamente più avanti – e pantaloni neri. Ma Heinrich Himmler, che prese le redini dell'organizzazione nel 1929, aveva in mente un progetto ben più ambizioso. Lui non voleva una milizia di picchiatori di strada; voleva un'aristocrazia razziale, un ordine neocavalleresco che fosse fedele non al partito in generale, ma personalmente al Führer. E per creare un'élite, il primo passo è renderla visivamente diversa dalla massa.

La Rivolta di Stennes: Il momento cruciale

Il momento di rottura, che segna la vera nascita dell'identità visiva delle SS, è un evento politico preciso: la Rivolta di Stennes. Nell'agosto del 1930, le tensioni tra le SA (che rappresentavano l'anima "socialista", rivoluzionaria e plebea del movimento) e la leadership del partito esplosero a Berlino. Walter Stennes, comandante delle SA berlinesi, guidò i suoi uomini all'assalto della sede del partito, picchiando i funzionari fedeli a Goebbels.

A difendere l'onore di Hitler e la sede del partito rimase solo un pugno di uomini delle SS, guidati da Kurt Daluege. Furono massacrati di botte dalle SA, che erano infinitamente più numerose, ma non cedettero. Questo atto di fedeltà assoluta in un momento di tradimento interno colpì profondamente Hitler.

Quando la rivolta fu sedata, Hitler scrisse una lettera di ringraziamento a Daluege. In quella lettera c'era una frase destinata a diventare storia: "... SS-Mann, deine Ehre heißt Treue!" ("Uomo delle SS, il tuo onore si chiama fedeltà").

Da quel momento, la separazione divenne inevitabile. Himmler ottenne l'autonomia dalle SA e iniziò immediatamente a lavorare per dotare i suoi uomini di una nuova pelle. Basta con il bruno, il colore della massa. Le SS avrebbero vestito di nero: il colore della morte, certo, ma anche il colore della tradizione degli ussari imperiali, il colore dell'eleganza formale, il colore che incute timore reverenziale. Era il 1932, e l'uniforme nera che tutti conosciamo stava per fare il suo ingresso nella storia.

Approfondimenti Consigliati

Il Motto SS "Meine Ehre heißt Treue": Analisi e Significato Etico

Le parole hanno un peso, e nel Terzo Reich le parole scolpite sul metallo ne avevano uno ancora maggiore. Il motto SS "Meine Ehre heißt Treue" non era un semplice slogan pubblicitario, ma il riassunto di un'intera visione del mondo che ribaltava l'etica militare tradizionale.

La lettera di Hitler a Kurt Daluege

Come abbiamo visto, la frase nasce dalla penna di Hitler dopo la rivolta di Stennes. Non fu un'invenzione di un copywriter del partito, ma una reazione emotiva e politica a un evento specifico. Tuttavia, Himmler, con il suo fiuto per la liturgia e il rito, capì che quella frase aveva un potenziale enorme. La prese, la ripulì e la rese il motto ufficiale dell'ordine nero, facendola incidere sulla fibbia della cintura di ogni uomo delle SS.

Immaginate il soldato che si veste al mattino. L'ultimo gesto che compie è allacciare la cintura. E su quella fibbia, proprio al centro del corpo, legge ogni giorno: Il mio onore si chiama fedeltà.

Un concetto feudale nel XX secolo

Perché questo motto è così importante per capire le SS? Per secoli, l'onore militare (Ehre) in Germania (e in Europa) era stato legato a concetti astratti: la patria, la protezione dei deboli, il codice cavalleresco, la rettitudine morale. Un soldato poteva disobbedire a un ordine se questo violava il suo onore (ad esempio, uccidere prigionieri inermi).

Con la frase "Il mio onore si chiama fedeltà", il nazismo opera una manomissione semantica terribile. L'onore viene svuotato di ogni contenuto morale autonomo e viene fatto coincidere interamente con la Treue, la fedeltà. E non una fedeltà alla Costituzione o allo Stato, ma una fedeltà personale, feudale, al Führer Adolf Hitler.

Questo significava che se Hitler ordinava di commettere un crimine, l'onore dell'SS non consisteva nel rifiutarsi, ma nell'eseguirlo. L'obbedienza cieca diventava l'unica virtù. Questo cortocircuito etico è la chiave psicologica che permise a uomini "normali" di diventare esecutori di massacri industriali senza – apparentemente – crollare sotto il peso del senso di colpa. Il loro onore era salvo, perché erano stati fedeli.

Design Uniformi SS: Chi c'è dietro? Karl Diebitsch e Walter Heck

Qui entriamo in uno dei territori più minati dai falsi miti storici. Se fermate una persona per strada e chiedete: "Chi ha disegnato le uniformi delle SS?", la risposta sarà quasi invariabilmente: "Hugo Boss". È una delle convinzioni più radicate della cultura pop. Ed è, storicamente parlando, falsa.

La verità è che l'estetica delle SS fu il frutto del lavoro di due uomini i cui nomi sono rimasti nell'ombra per decenni: Karl Diebitsch e Walter Heck.

Karl Diebitsch: L'artista del regime

Karl Diebitsch (1899–1985) non era un sarto. Era un artista, un pittore e, cosa fondamentale, un ufficiale delle SS. Nato ad Hannover, si era formato nelle accademie d'arte e aveva aderito al partito nazista già nel 1920. Diebitsch era l'uomo di fiducia di Himmler per tutto ciò che riguardava l'estetica.

Non si limitò a disegnare l'uniforme nera nel 1932. La sua influenza pervadeva tutto l'universo visivo delle SS. Progettò i foderi dei pugnali d'onore, le else delle spade, i loghi per l'Ahnenerbe (l'istituto di ricerca ancestrale delle SS) e persino la carta intestata. Diebitsch lavorava anche con la manifattura di porcellane Allach, un'azienda di proprietà delle SS che produceva statuette "artistiche" molto apprezzate dai gerarchi (spesso rappresentanti animali, contadini ariani o soldati).

Diebitsch concepì l'uniforme nera non come un abito da lavoro militare, ma come un costume teatrale pensato per proiettare autorità. Si ispirò, come accennato, agli Ussari della Guardia prussiana (Leibhusaren), recuperando il nero e il teschio per creare una continuità fittizia tra la vecchia gloria imperiale e il nuovo ordine nazista. L'obiettivo era intimidire. E ci riuscì perfettamente.

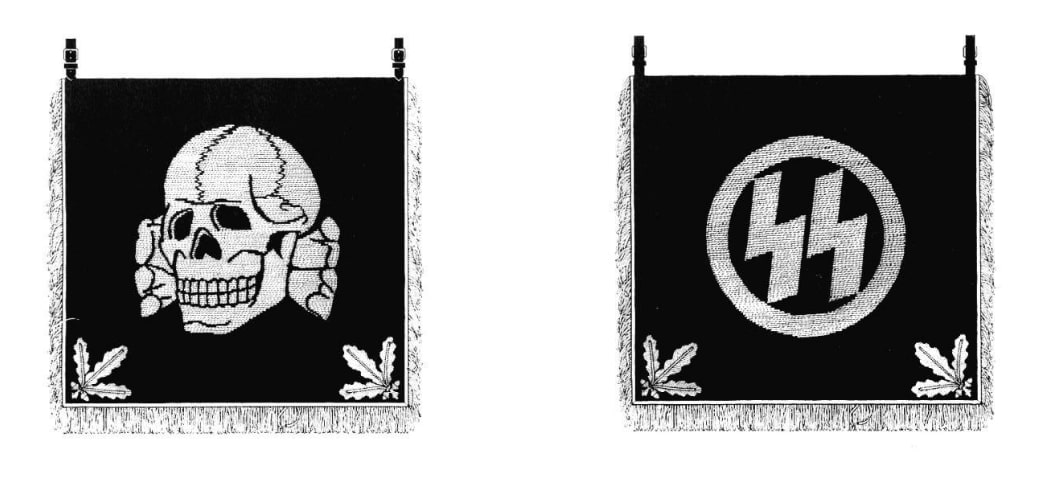

Rune SS di Walter Heck: Design e Costo (2,50 RM)

Se Diebitsch fu l'architetto dell'uniforme, Walter Heck fu il grafico che creò il "logo" più famoso. Heck era un grafico che lavorava a Bonn e, all'epoca, era un comandante di compagnia nelle SA (poi passò alle SS). Nel 1929, lavorando presso lo studio di Ferdinand Hoffstätter, Heck creò il simbolo delle doppie rune Sig.

Non ci fu, contrariamente a quanto si pensa, uno studio esoterico profondo o una rivelazione mistica dietro quel disegno. Heck notò semplicemente la somiglianza grafica tra la lettera "S" e la runa Sig (che assomiglia a un fulmine e simboleggia la vittoria/sole). Unendo due di queste rune, ottenne un effetto grafico potente, dinamico e aggressivo.

La cosa più incredibile di questa storia è il compenso. Heck vendette i diritti di questo design alle SS per la cifra irrisoria di 2,50 Reichsmark. Per dare un'idea, era il costo di pochi litri di birra o di un pasto economico. Per meno di tre marchi, le SS ottennero il simbolo che avrebbe marchiato a fuoco l'Europa e che ancora oggi evoca istantaneamente l'orrore del nazismo.

Heck collaborò poi con Diebitsch nel 1932 per finalizzare il design dell'uniforme nera, integrando le rune nelle mostrine.

Quindi, alla domanda "chi disegnò le uniformi delle SS", la risposta corretta è: Karl Diebitsch e Walter Heck. Hugo Boss non c'entrava nulla con la matita e il foglio da disegno.

Il Mito di Hugo Boss e la Manifattura delle Uniformi SS

Se Diebitsch e Heck sono i designer, qual è il ruolo di Hugo Boss uniformi SS? Perché il suo nome è diventato sinonimo di stile nazista?

Hugo Boss uniformi SS: Manifattura contro Design

Hugo Ferdinand Boss fondò la sua azienda tessile a Metzingen nel 1924. Inizialmente produceva abiti da lavoro, impermeabili e camicie. Ma nel 1929 il crollo di Wall Street e la crisi economica globale misero l'azienda in ginocchio. Boss era sull'orlo della bancarotta.

L'adesione di Boss al Partito Nazista nel 1931 fu, oltre che ideologica (Boss rimase un nazista convinto fino alla morte), una mossa imprenditoriale disperata. Con l'ascesa del nazismo, c'era una domanda esplosiva di uniformi. Milioni di uomini entravano nelle SA, nella Gioventù Hitleriana e poi nelle SS. Avevano bisogno di vestiti.

Hugo Boss ottenne i contratti per produrre queste uniformi. Ma attenzione: le produceva, non le disegnava. La Hugo Boss AG era semplicemente una delle tante aziende tessili (ce n'erano migliaia in Germania) che ricevevano i cartamodelli approvati dal Reichszeugmeisterei (RZM), l'ufficio di controllo del materiale del Reich, e cucivano le divise seguendo specifiche rigorose.

Boss era un terzista, un manifatturiere. Il mito che lui fosse lo "stilista" è nato molto dopo, probabilmente confondendo la fama successiva del brand nell'alta moda maschile con il suo passato bellico.

Hugo Boss in Guerra: L'Uso del Lavoro Forzato (Realtà Storica)

C'è però un aspetto molto più oscuro nella storia di Hugo Boss, ben più grave di una presunta responsabilità estetica. Durante la guerra, quando la manodopera tedesca scarseggiava perché gli uomini erano al fronte, l'azienda di Boss utilizzò il lavoro forzato.

Leggi il Riassunto completo della Seconda Guerra Mondiale.

Le fonti storiche confermano che nella fabbrica di Metzingen lavorarono circa 140 lavoratori forzati (principalmente donne polacche) e 40 prigionieri di guerra francesi. Le condizioni di vita di questi lavoratori erano dure, precarie e segnate dalla paura, sebbene alcune testimonianze suggeriscano che fossero leggermente meno atroci rispetto ai campi di concentramento veri e propri.

Tuttavia, resta il fatto incontrovertibile che la ricchezza e la sopravvivenza dell'azienda durante il Terzo Reich si fondarono sullo sfruttamento di esseri umani deportati. Questo è il vero "scheletro nell'armadio" di Hugo Boss, che l'azienda ha riconosciuto e per il quale ha pagato risarcimenti nel dopoguerra, finanziando studi storici per fare chiarezza sul proprio passato.

Analisi Estetica dell'Uniforme SS Nera (M32): Taglio e Simboli

Analizziamo ora l'oggetto in sé: l'uniforme nera modello 1932 (M32), quella che indossa idealmente l'"ufficiale cattivo" di ogni film di guerra.

Colore e Taglio: L'Impatto Psicologico del Nero (M32)

Il genio perverso di Diebitsch si manifesta nella scelta del colore e del taglio. Il nero non è solo un colore: è l'assenza di luce. Psicologicamente, evoca mistero, lutto, ma anche autorità e inaccessibilità (si pensi alle toghe dei giudici o all'abito talare). In un mare di uniformi marroni (SA) o grigie (esercito), l'uomo in nero spiccava come un'entità aliena e superiore.

Il taglio sartoriale era studiato per migliorare la figura maschile. Le giacche avevano spalle imbottite per allargare il torace, la vita era stretta dalla cintura per creare una forma a V, e i pantaloni alla cavallerizza (Breeches) si allargavano sulle cosce per poi stringersi al ginocchio ed entrare negli alti stivali di cuoio nero lucidati a specchio (Marschstiefel). Questo design conferiva anche a uomini dal fisico mediocre un aspetto marziale, imponente e minaccioso.

Accessori e gradi: Il linguaggio della gerarchia

L'uniforme era un tripudio di dettagli che comunicavano lo status:

- La Fascia da braccio (Kampfbinde): Rossa con la svastica nera in cerchio bianco. Nelle SS, a differenza delle SA, aveva strisce nere sui bordi superiori e inferiori, un ulteriore segno di distinzione.

- Le Mostrine (Kragenspiegel): Sul colletto nero, la mostrina destra portava le rune SS (o il teschio per le unità Totenkopf), mentre quella sinistra indicava il grado con un sistema di pips argentati e strisce.

- Il Cuff Title (Ärmelstreifen): Una striscia di tessuto sul polsino sinistro che indicava l'unità di appartenenza (es. "Leibstandarte Adolf Hitler" o "Das Reich"). Questo creava un forte spirito di corpo: l'SS non era solo un numero, ma parte di un'unità d'élite con un nome glorioso.

- Il Pugnale d'Onore (SS-Ehrendolch): Un'arma cerimoniale ispirata ai pugnali medievali svizzeri (Holbein), con il motto inciso sulla lama. Non serviva per combattere, ma per sancire l'appartenenza alla casta.

SS Simboli: Significato del Totenkopf, Rune Sig e Misticismo

Himmler era ossessionato dalla storia germanica, dall'occultismo e dal misticismo völkisch. Voleva che le sue SS fossero la reincarnazione dei Cavalieri Teutonici. Per questo, riempì l'uniforme di SS simboli che agivano come talismani.

Il Simbolo Totenkopf: Dalla Prussia ai Campi di Sterminio

Il teschio con le tibie incrociate, o Totenkopf (Testa di Morto), è forse il simbolo più frainteso. Non lo inventarono i nazisti. Era un simbolo tradizionale della cavalleria prussiana fin dal XVIII secolo (gli Ussari della Morte di Federico il Grande) e poi dei Freikorps dopo la Grande Guerra.

Originariamente, il teschio non significava "io porto la morte", ma "io sfido la morte". Significava fedeltà al Re fino all'estremo sacrificio. Le SS se ne appropriarono per rivendicare questa eredità di coraggio suicida e lealtà assoluta. Tuttavia, quando il simbolo fu assegnato alle unità di guardia dei campi di concentramento (SS-Totenkopfverbände), il suo significato mutò radicalmente. Per i prigionieri di Dachau o Auschwitz, quel teschio sul berretto non era un richiamo alla storia prussiana, ma la promessa letterale della propria fine.

Le Rune Sig SS e la Teoria Esoterica di Von List

Le rune disegnate da Heck derivavano dalle teorie di Guido von List, un occultista austriaco di fine Ottocento che aveva "inventato" un alfabeto runico (le rune Armanen) mescolando storia e fantasia. Per von List, la runa Sowilo (Sole) divenne la runa Sig (Vittoria).

Le SS usavano le rune non come lettere, ma come simboli di potere magico. Oltre alle rune Sig, usavano la Wolfsangel (Gancio del Lupo), un antico simbolo araldico tedesco ritenuto capace di scacciare le forze del male, e la Sonnenrad (Ruota Solare). Questi simboli servivano a creare una "religione del sangue" che legava l'SS a un passato mitico ariano.

L'anello d'onore e la religione del sangue

L'apice di questo misticismo era l'SS-Ehrenring (Anello d'Onore), un anello d'argento con incisi teschi e rune, donato personalmente da Himmler agli ufficiali più meritevoli. Non era un gioiello, ma un oggetto sacro. Alla morte del possessore, l'anello doveva tornare al castello di Wewelsburg, il "Vaticano delle SS", per essere custodito in un sacrario eterno. Questo dimostra quanto l'uniforme e i suoi accessori fossero intesi come paramenti sacri di una nuova fede pagana.

Uniformi da Combattimento: La Waffen-SS e la Divisa Feldgrau

Allo scoppio della guerra nel 1939, l'uniforme nera divenne un problema. Era troppo visibile e poco pratica per il combattimento. Inoltre, evocava l'immagine della "polizia politica" più che del soldato al fronte.

Dal nero elegante al Feldgrau funzionale

Le unità combattenti, che divennero note come Waffen-SS (SS armate), adottarono una divisa grigio verde (Feldgrau) molto simile a quella dell'esercito (Heer). L'uniforme nera fu ritirata dal servizio attivo (salvo per le cerimonie o per gli ufficiali negli uffici in Germania) e divenne simbolo delle Allgemeine-SS (SS generali) e della Gestapo.

Distinguere la Waffen-SS dalla Wehrmacht

Sebbene entrambe grigie, le divise erano distinguibili da occhi esperti:

- L'Aquila: Nella Wehrmacht, l'aquila nazista era cucita sopra il taschino destro del petto. Nelle SS, l'aquila era spostata sulla manica sinistra del braccio.

- Le Mostrine: La Wehrmacht usava le Litzen (doppie trecce geometriche) sul colletto. Le SS mantennero le loro rune e i gradi neri anche sulla divisa da campo.

- Il Copricapo: Il teschio rimase onnipresente sui berretti da campo delle SS, mentre nell'esercito era riservato solo alle truppe corazzate (Panzer), creando spesso confusioni fatali sul campo di battaglia.

Il Mimetismo SS (Camouflage): I Pattern Rivoluzionari di Otto Schick

Se Diebitsch definì l'eleganza sinistra delle SS in pace, Otto Schick rivoluzionò l'aspetto del soldato in guerra. Le Waffen-SS furono, senza ombra di dubbio, l'esercito più all'avanguardia del mondo nel campo del mimetismo (camouflage). Mentre gli americani e gli inglesi combattevano ancora in kaki o verde oliva uniforme, le SS indossavano tute mimetiche complesse che le rendevano virtualmente invisibili.

La scienza della percezione visiva

Il professor Johann Georg Otto Schick, un artista di Monaco, iniziò a collaborare con le SS nel 1937. Schick rifiutò i vecchi schemi geometrici a "schegge" (Splittertarn) usati limitatamente dalla Wehrmacht. I suoi studi si basavano sulla rifrazione della luce attraverso le foglie.

Schick capì che in natura non esistono linee rette.

Sviluppò pattern basati su macchie rotondeggianti e puntini, studiati per "rompere" la sagoma umana (effetto disruptivo) e ingannare l'occhio dell'osservatore, rendendo difficile capire dove finisse il soldato e iniziasse il cespuglio.

Analisi dei Pattern: Platanenmuster, Eichenlaub, Erbsenmuster

Di seguito una tabella comparativa dei principali pattern sviluppati da Schick per le Waffen-SS, che dimostra l'evoluzione tecnologica:

| Nome Pattern (Tedesco) | Traduzione | Anno Intro. | Caratteristiche e Utilizzo |

|---|---|---|---|

| Platanenmuster | Platano | 1937 | Il primo pattern a macchie organiche. Usato su teli tenda (Zeltbahn) e camiciotti reversibili (lato verde primavera / lato marrone autunno). Stampato a mano. |

| Rauchtarnmuster | Fumo | 1939 | Variante del Platano con bordi sfumati, per creare un effetto "fumoso" e meno definito. |

| Palmenmuster | Palma | 1940 | Utilizzato principalmente per i camiciotti. Caratterizzato da forme che ricordano foglie di palma o striature di tigre. |

| Eichenlaubmuster | Foglia di Quercia | 1941 | Evoluzione complessa e molto diffusa. Reversibile (A e B). Molto efficace nei boschi europei. |

| Erbsenmuster | Piselli (Dot 44) | 1944 | La rivoluzione finale. Pattern a 5 colori non reversibile. Stampato direttamente sull'uniforme da combattimento (pantaloni e giacca) per risparmiare tessuto (non serviva più il camiciotto sopra la divisa). |

| Leibermuster | (Dal nome dei fratelli Leiber) | 1945 | Ultimo pattern sperimentale. Incorporava vernici speciali assorbenti la luce infrarossa per ingannare i primi visori notturni. |

Le tute mimetiche delle SS non erano solo efficaci; divennero un altro simbolo di status. I soldati della Wehrmacht guardavano con invidia i colleghi delle Waffen-SS dotati di questi equipaggiamenti futuristici.

L'Economia della Divisa: Costi, Logistica e Kleiderkasse

Spesso immaginiamo che lo Stato nazista fornisse tutto gratuitamente. In realtà, per gli ufficiali, l'uniforme era un onere finanziario personale notevole.

Quanto costava vestire un ufficiale?

Esisteva un sistema chiamato SS-Kleiderkasse (Cassa vestiario delle SS). Gli ufficiali ricevevano un'indennità per il vestiario, ma ci si aspettava che acquistassero le proprie uniformi, spesso facendole confezionare su misura da sarti privati autorizzati per avere un aspetto impeccabile.

Una divisa completa da ufficiale poteva costare centinaia di Reichsmark, una cifra considerevole. Mentre la truppa riceveva le uniformi di serie (spesso prodotte da fabbriche come quella di Boss o nei campi di concentramento come Dachau), l'ufficiale investiva personalmente nella propria immagine. Un berretto con visiera di alta qualità, "schiacciato" alla moda (la famosa forma a sella), era un simbolo di disponibilità economica e vanità.

Questo creava un paradosso: Walter Heck aveva preso 2,50 RM per le rune, mentre un ufficiale spendeva l'equivalente di tre mesi di stipendio di un operaio per farsi ricamare quelle stesse rune in filo d'argento e alluminio sul colletto.

La gestione delle risorse nel Reich

Con il progredire della guerra, la qualità dei tessuti crollò. La lana vergine fu sostituita da misto rayon e fibre riciclate (spesso ricavate da vecchie divise o stracci, la cosiddetta Shoddy wool). Alla fine del 1944, l'eleganza sartoriale delle SS era un ricordo: le divise "Dot 44" erano di tessuto grezzo, stampate male, e i soldati apparivano logori. L'estetica del potere si sgretolava insieme al Reich.

Psicologia del Terrore: L'Impatto sui Civili e sui Soldati

Qual era l'effetto di tutto questo apparato scenico sugli esseri umani?

Per chi indossava l'uniforme, essa agiva come una corazza morale. Gli studi di psicologia sociale hanno dimostrato che l'uniforme facilita la de-individualizzazione: l'uomo smette di essere "Hans il panettiere" e diventa "l'SS". Questo processo di spersonalizzazione, unito ai simboli di morte (teschio) e potere (rune), facilitava comportamenti violenti e sadici che l'individuo, in abiti civili, forse non avrebbe mai commesso. L'uniforme legittimava l'azione, faceva sentire parte di un corpo unico e onnipotente.

Per le vittime, l'uniforme era il volto del trauma. Le testimonianze dei sopravvissuti all'Olocausto sono piene di riferimenti al terrore scatenato dalla semplice vista di una divisa nera o grigio-verde con le rune.

L'uniforme non serviva solo a coprire il corpo, ma a paralizzare il nemico. Nelle zone occupate, la vista del mimetismo a macchie delle Waffen-SS segnalava l'arrivo di truppe spietate, responsabili di rappresaglie feroci (come a Oradour-sur-Glane o Marzabotto). L'abito faceva il monaco, e in questo caso, il monaco era un carnefice.

Conclusioni: L'Eredità Visiva di un Incubo

Concludere questo viaggio nell'armadio del Terzo Reich ci lascia con una sensazione inquietante. Le uniformi delle SS, dal punto di vista puramente del design e della funzionalità (si pensi al mimetismo di Schick), furono un capolavoro di modernità. Diebitsch e Heck crearono un brand fortissimo, riconoscibile, iconico.

L'uniforme nera dimostra che il male può essere seducente, che può vestirsi con eleganza, che può usare la grafica moderna e l'industria tessile per costruire un'aura di invincibilità.

Abbiamo smontato il mito di Hugo Boss come "designer", restituendo le responsabilità a chi le aveva davvero (Diebitsch, Heck e il sistema produttivo del Reich). Abbiamo visto come un motto medievale sulla fedeltà sia stato distorto per giustificare il genocidio. E abbiamo visto come la scienza del colore sia stata usata per nascondere i soldati nei boschi e per terrorizzare i civili nelle città.

Oggi, l'uniforme delle SS rimane un tabù culturale potentissimo. La vediamo nei film, nei fumetti (spesso come ispirazione per i "cattivi" fittizi, dall'Impero di Star Wars in poi), ma non possiamo mai guardarla con neutralità. È la prova tangibile che l'estetica non è mai innocente e che anche un semplice pezzo di stoffa, se tagliato e cucito con l'intento dell'odio, può diventare un'arma letale quanto un fucile.

Bibliografia

- Sturmabteilung - Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung

- Meine Ehre heißt Treue - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Meine_Ehre_hei%C3%9Ft_Treue

- Uniforms and insignia of the Schutzstaffel - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Uniforms_and_insignia_of_the_Schutzstaffel

- The Power Of The Cloth Part 2 - Warfare History Network, https://warfarehistorynetwork.com/article/the-power-of-the-cloth-part-2/

- Karl Diebitsch - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Diebitsch

- Walter Heck - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Heck

- Hugo Boss (businessman) - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Boss_(businessman)

- Hugo Boss - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Boss

- Did Hugo Boss Design The Nazi Uniforms? - Mythbusting Berlin, https://berlinexperiences.com/did-hugo-boss-design-the-nazi-uniforms-mythbusting-berlin/

- Hugo Boss Ss Uniform Designer - Jhu Innovations, https://stripe.jhu.edu/news/hugo-boss-ss-uniform-designer

- Fashion During Nazi Germany: A Critical Insight - Quest Journals, https://www.questjournals.org/jrhss/papers/vol13-issue4/1304168175.pdf

- Totenkopf - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Totenkopf

- 3rd SS Panzer Division Totenkopf - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/3rd_SS_Panzer_Division_Totenkopf

- SS-Totenkopfverbände - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/SS-Totenkopfverb%C3%A4nde

- SS runes - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/SS_runes

- Introduction to German World War 2 Patterns - Artizan Designs, https://www.artizandesigns.com/guides/germanpatterns.pdf

- Waffen-SS Camouflaged Panzer Uniforms - Panzerworld, https://panzerworld.com/uniforms-waffen-ss-camouflaged

- Camouflage 101: Waffen SS Blurred Edge | Rock Island Auction, https://www.rockislandauction.com/riac-blog/camouflage-101-blurred-edge

- Category Archives: WW2 German camouflage - The ATF Blog, https://blog.atthefront.com/category/ww2-german-army-uniform/ww2-german-camouflage/

- German World War II camouflage patterns - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/German_World_War_II_camouflage_patterns

- Germany - pre-1945 - Camopedia, https://www.camopedia.org/index.php/Germany_-_pre-1945

- Clothing Allowance - Military Compensation and Financial Readiness, https://militarypay.defense.gov/pay/ALLOWANCES/clothing.aspx

Riassunto in PDF: Uniformi SS e Motti: Storia dell'estetica del nazismo

Pronto da scaricare, stampare e portare all'esame.

Smetti di perdere la vista sugli schermi. Scarica l'impaginazione pulita di questo articolo, senza pubblicità o distrazioni.

Quiz: Uniformi SS e Motti: Storia dell'estetica del nazismo

Verifica se hai memorizzato i concetti chiave di questo riassunto prima del tuo esame o interrogazione.

Fai fatica a ricordare l'ordine esatto degli eventi?

Ripassa le date storiche con Chrono ⏳ →Autore

Matteo Galavotti

Studente di Storia

Ciao, sono Matteo Galavotti. Frequento il secondo anno di Storia presso l'Università di Bologna e ho fondato StudiaStoria.it per unire la mia formazione accademica alla passione per il web development. Programmo personalmente questo sito e ne curo i contenuti, trasformando il mio percorso di studi in articoli di divulgazione accessibili a tutti, con un occhio attento al rigore delle fonti e uno alle moderne tecnologie digitali.

Leggi tutti gli Articoli di Matteo Galavotti

Conosci la Storia?

L'evento è successo prima o dopo? Metti in ordine cronologico gli eventi! 3 difficoltà, batti il tuo record e ripassa!

Gioca a Chrono →Potrebbe interessarti

Tutte le Date della Storia Moderna: Riassunto dal 1492 al 1815

Moderna

Guerre d'Italia (1494-1559): Riassunto, Schema e Mappa

Moderna

Giulio Douhet e il Douhettismo: la Dottrina del Bombardamento Strategico

Contemporanea

Chi era Rudolph Fentz? Il mistero del viaggiatore nel tempo

ContemporaneaArticoli correlati

Aiuta StudiaStoria a Migliorare! 🏛️

Come sei arrivato qui oggi?

Ci daresti un dettaglio in più?

(es. "link su Classroom" o "vorrei un articolo su...")