Storia Globale: Cos'è, Origini e Significato

Pubblicato: 31/10/2025

Ultima modifica: 28/12/2025

Pubblicato: 31/10/2025

Ultima modifica: 28/12/2025

Può la storia del mondo essere raccontata come un’unica trama?

Non più come una sequenza di capitoli separati – uno per ogni nazione – ma come un intreccio continuo di incontri, scambi e contaminazioni che attraversano mari, deserti e secoli. È questa la sfida della storia globale, una prospettiva che prova a superare i confini tradizionali della storiografia nazionale per osservare l’umanità da una distanza nuova: quella del pianeta intero.

Invece di concentrare l’attenzione sui singoli Stati o sulle grandi potenze, la storia globale cerca di capire come i processi, le idee e le persone si muovono e si intrecciano oltre le frontiere. È un racconto fatto di migrazioni e commerci, di tecnologie che si diffondono, di idee che viaggiano e di ambiente che reagisce ai cambiamenti dell’uomo.

Questo approccio non mira a riscrivere il passato, ma a ricucirlo, rivelando le connessioni che legano le vicende locali a quelle mondiali. La storia globale, in altre parole, ci invita a vedere il passato come una rete viva, fatta di interdipendenze e contaminazioni che ancora oggi plasmano il nostro presente.

La storia globale nasce negli anni Ottanta del Novecento, in un contesto di profonda trasformazione. La globalizzazione stava ridisegnando i flussi economici, culturali e informativi, e gli storici iniziarono a chiedersi come raccontare un mondo sempre più interconnesso senza ricorrere alle vecchie narrazioni nazionali.

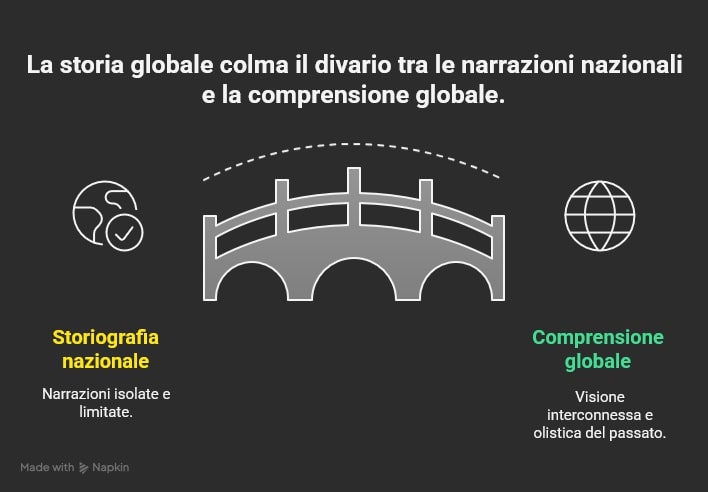

Questa nuova prospettiva si proponeva di superare la storiografia nazionale, spesso centrata sull’idea di confine, e di oltrepassare anche la storia comparata, che si limitava a mettere in parallelo società diverse senza indagarne le interazioni profonde. Al suo posto nasceva una visione più ampia, transnazionale e interdipendente, capace di cogliere le reti di scambio e di influenza reciproca che uniscono i popoli.

Le sue radici teoriche affondano nella storia sociale, che aveva già ampliato il campo d’indagine oltre le élite politiche, nella storia comparata, che forniva strumenti di analisi sistematica, e negli studi postcoloniali, che mettevano in discussione le gerarchie culturali e l’eurocentrismo della storiografia tradizionale.

Tra i pionieri di questa corrente figurano studiosi come Sebastian Conrad, che ha definito la storia globale come “un nuovo modo di pensare il passato in termini di connessioni”, e Patrick O’Brien, promotore di una visione integrata della storia economica e imperiale. Le loro opere hanno contribuito a consolidare un campo oggi sempre più influente, che ci invita a leggere la storia dell’umanità come un racconto condiviso, in continuo movimento.

Ricevi le notifiche in tempo reale e partecipa alle discussioni nel nostro gruppo dedicato su Telegram.

💬 Unisciti al Canale →La storia globale non è una semplice collezione di racconti provenienti da diverse aree del mondo. È, piuttosto, una prospettiva metodologica: un modo di guardare al passato che mette in relazione gli eventi, invece di isolarli. Dove la storiografia tradizionale tende a suddividere il tempo in compartimenti nazionali, la storia globale cerca i fili che collegano, spesso in modo invisibile, le società, le economie e le culture.

A differenza di un approccio diacronico, che segue l’evoluzione temporale di un singolo fenomeno, la storia globale adotta un metodo sincronico, capace di cogliere ciò che accade contemporaneamente in luoghi diversi e come questi eventi si influenzino a vicenda. Non si tratta solo di una questione di scala geografica, ma di prospettiva: il focus non è sul “dove” qualcosa è avvenuto, ma su “come” e “con chi” quel processo è stato intrecciato.

Questo metodo agisce come un tessitore di trame storiche, ricucendo narrazioni frammentate in un quadro planetario. I viaggi degli esploratori, le rotte commerciali, la diffusione delle religioni o delle epidemie diventano episodi di una stessa storia intrecciata. In questo senso, la storia globale smonta la vecchia idea di centro e periferia, rifiutando la gerarchia che pone l’Europa o l’Occidente come fulcro del mondo. Tutte le aree del pianeta diventano spazi di connessione, non più margini o centri, ma nodi di una rete dinamica.

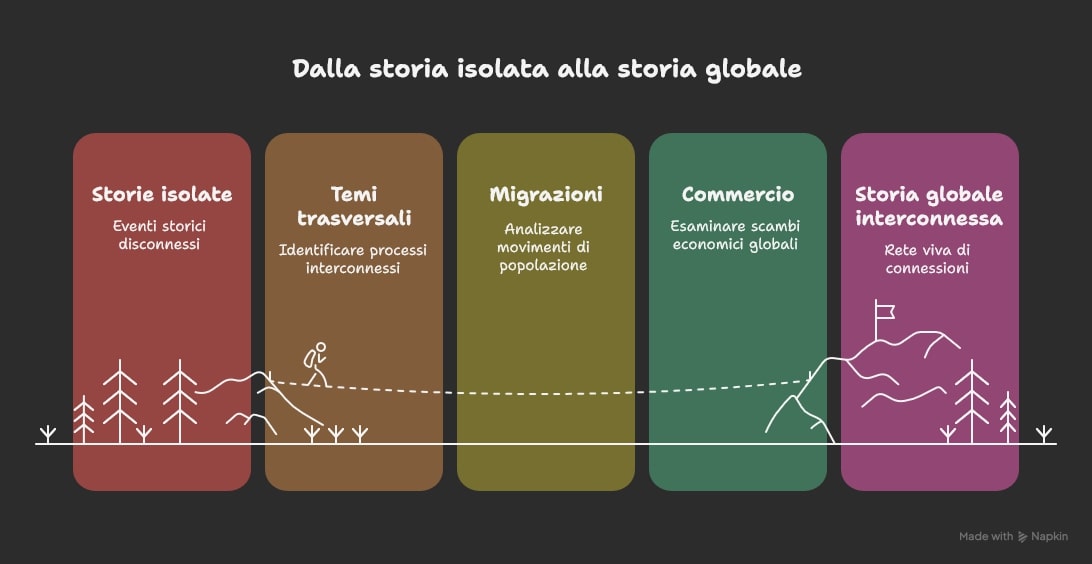

La storia globale si nutre di temi trasversali, processi che attraversano epoche e continenti, disegnando le traiettorie dell’interconnessione umana.

Le migrazioni costituiscono uno dei pilastri centrali: spostamenti di popoli, forzati o volontari, che hanno ridisegnato mappe culturali e linguistiche, trasmettendo saperi, religioni e identità. Ogni movimento umano, dalla diaspora africana al colonialismo, rivela come la storia sia fatta di incontri e adattamenti continui.

Il commercio è un altro motore fondamentale. Le vie della seta, le rotte atlantiche, gli scambi di spezie o di metalli preziosi mostrano come le economie locali siano sempre state parte di un sistema globale di interdipendenze. Le merci non viaggiano mai sole: con esse si muovono persone, idee, gusti e poteri.

La diffusione delle idee e delle tecnologie illumina un altro aspetto essenziale: l’invenzione della stampa in Europa, la polvere da sparo in Cina, l’algebra nel mondo arabo, ogni innovazione è il risultato di una circolazione di conoscenze più che di un genio isolato.

Non meno importante è l’impatto ambientale globale: la storia ecologica del pianeta, dalle colonizzazioni agricole all’industrializzazione, rivela come l’ambiente non sia sfondo ma attore della storia. Le crisi climatiche del passato aiutano a leggere quelle del presente con maggiore consapevolezza.

Infine, la storia globale esplora le interconnessioni culturali: reti di scambio che hanno intrecciato linguaggi, arti e simboli. Dalla cucina alla musica, ogni cultura è il prodotto di incontri, contaminazioni e prestiti reciproci.

In sintesi, la storia globale non aggiunge nuovi capitoli alla narrazione umana, ne cambia la mappa, trasformando il passato da mosaico di storie isolate a rete viva di connessioni che attraversano tutto il pianeta.

Nel mondo iperconnesso di oggi, la storia globale non è soltanto un approccio accademico: è una lente interpretativa attraverso cui leggere il presente. Il legame con la globalizzazione è diretto e profondo: entrambi descrivono un mondo fatto di interazioni, scambi e interdipendenze, ma mentre la globalizzazione le osserva nel presente, la storia globale ne ricostruisce le radici nel passato.

Capire come le reti commerciali, culturali e ambientali si siano intrecciate nel corso dei secoli aiuta a decifrare fenomeni attuali come le crisi climatiche, frutto di secoli di sfruttamento ecologico; le disuguaglianze globali, eredità di imperi coloniali e modelli economici asimmetrici; o i conflitti contemporanei, che spesso affondano in antiche divisioni e competizioni planetarie. La storia globale, quindi, non studia il passato per nostalgia, ma per fornire strumenti di comprensione critica del presente.

Dal punto di vista educativo, rappresenta una rivoluzione. Insegnare la storia come rete di connessioni e non come sequenza di confini permette di formare cittadini consapevoli della complessità del mondo e dell’interdipendenza tra i popoli. Non più “noi e gli altri”, ma un unico racconto condiviso in cui ogni società ha contribuito, e continua a contribuire, alla costruzione della storia umana.

Come ogni approccio innovativo, anche la storia globale ha suscitato dibattiti accesi e critiche. Alcuni studiosi le rimproverano un rischio di astrazione, ovvero la tendenza a guardare al mondo da una prospettiva troppo ampia, perdendo di vista la concretezza dei contesti locali. Altri temono che, pur cercando di superare l’eurocentrismo, finisca per riprodurlo in forme più sottili, imponendo ancora una volta categorie occidentali di analisi a realtà molto diverse.

All’interno dello stesso campo storiografico, si confrontano diverse correnti: la world history, più orientata alla comparazione tra civiltà, e la global history, che invece punta sull’interconnessione e sulle dinamiche di scambio. Questa distinzione, apparentemente terminologica, riflette differenze profonde nel modo di intendere il rapporto tra unità e diversità nella storia umana.

La sfida principale rimane quella della rappresentazione equilibrata: come dare voce a tutte le regioni e culture senza ridurle a note a piè di pagina della storia mondiale? La risposta, forse, sta nel riconoscere che la storia globale non è una formula definitiva, ma un processo continuo di revisione e dialogo, un tentativo di raccontare il mondo non da un punto di vista unico, ma da molti punti di vista contemporaneamente.

Ripercorrendo il cammino della storia globale, emerge con chiarezza un messaggio centrale: la storia dell’umanità non è un mosaico di frammenti separati, ma una rete intrecciata di esperienze, scambi e influenze reciproche. Nata negli anni Ottanta come risposta alla globalizzazione, questa prospettiva ha rivoluzionato il modo di intendere il passato, spostando l’attenzione dalle singole nazioni ai processi che collegano i popoli nel tempo e nello spazio. Dalle migrazioni al commercio, dalle idee alle tecnologie, fino all’impatto sull’ambiente, ogni evento acquista nuovo significato quando lo si osserva nel contesto del mondo intero.

La storia globale, però, non è solo un metodo di ricerca: è un modo di pensare. Ci invita a riconoscere che le nostre identità, culture e società sono il frutto di incontri e contaminazioni costanti. In un’epoca segnata da crisi ambientali, disuguaglianze e tensioni internazionali, guardare al passato con questa lente può aiutarci a immaginare un futuro più consapevole e interconnesso, fondato sul riconoscimento delle nostre dipendenze reciproche piuttosto che sulle divisioni.

In definitiva, la storia globale ci ricorda che pensare globalmente non significa dimenticare le differenze, ma comprenderle nel loro intreccio. È un invito a riconsiderare il nostro modo di leggere la storia, non più come una successione di confini e conquiste, ma come una trama condivisa, in cui ogni voce, ogni luogo e ogni epoca hanno contribuito a scrivere il grande racconto dell’umanità.

Studente di Storia

Ciao, sono Matteo Galavotti. Frequento il secondo anno di Storia presso l'Università di Bologna e ho fondato StudiaStoria.it per unire la mia formazione accademica alla passione per il web development. Programmo personalmente questo sito e ne curo i contenuti, trasformando il mio percorso di studi in articoli di divulgazione accessibili a tutti, con un occhio attento al rigore delle fonti e uno alle moderne tecnologie digitali.

Leggi tutti gli Articoli di Matteo GalavottiRicevi i nuovi articoli appena escono e spunti extra per il tuo ripasso.

Vai al Canale

![Copertina Guerre d'Italia (1494-1559): Riassunto, Schema e Mappa [+PDF]](/public/img/guerre-italia/battaglia-di-marignano-1515-350.jpg)

Come sei arrivato qui oggi?

Ci daresti un dettaglio in più?

(es. "link su Classroom" o "vorrei un articolo su...")