Riassunto Etica Nicomachea di Aristotele + Domande a Crocette

Pubblicato: 05/11/2025

Ultima modifica: 28/12/2025

Pubblicato: 05/11/2025

Ultima modifica: 28/12/2025

Aristotele (384–322 a.C.) vive nel cuore del IV secolo a.C., tra Atene e l’Accademia di Platone, e si chiede una cosa molto concreta: che cosa significa vivere bene. L’Etica Nicomachea è la sua risposta più famosa, nata da lezioni e appunti: qui la felicità, la famosa eudaimonia, non è un’emozione passeggera ma l’attività di una vita guidata dalla ragione.

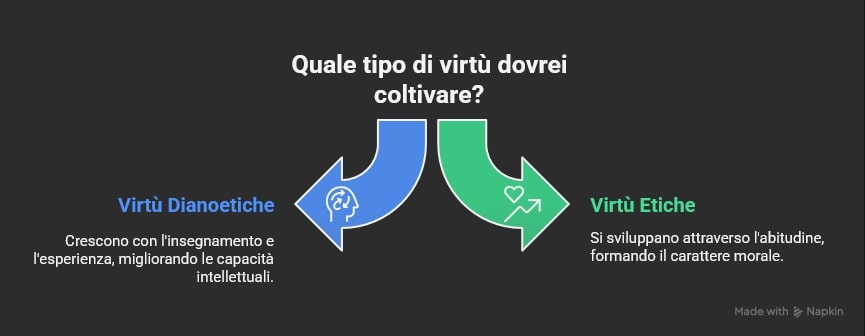

In queste pagine Aristotele mostra come arrivarci: attraverso le virtù. Ci sono virtù che si imparano con lo studio e il tempo, le dianoetiche, e virtù che nascono dall’abitudine, le etiche, governate dalla regola del giusto mezzo. Niente estremi: coraggio non è spavalderia, temperanza non è freddezza. Al centro della vita comune sta la giustizia, e accanto a lei l’amicizia, senza la quale nessuno vive davvero bene.

Questo riassunto ti guida passo passo: spiega la differenza tra virtù etiche e dianoetiche, chiarisce che cos’è il giusto mezzo, racconta perché la giustizia e l’amicizia sono decisive e introduce due snodi spesso chiesti agli esami, akrasia (so il bene ma non lo faccio) e prohairesis (la scelta deliberata). L’obiettivo è semplice: darti una mappa chiara e pratica per capire l’opera e usarla subito, sia nello studio sia nella vita di tutti i giorni.

Riassumere l’Etica Nicomachea in così poche righe è impossibile senza tralasciare molti argomenti, in ogni caso credo che questo articolo possa essere utile per chi vuole conoscere i punti chiave dell’opera o per chi cerca un modo per ripassare e cementificare certi concetti.

Sono presenti a fine pagina alcune domande a crocette (quiz) che potrebbero essere presenti in esami di Filosofia Morale.

Questo articolo nasce direttamente dalle profonde intuizioni e informazioni contenute nel libro che trovi qui sotto. È la risorsa principale da cui sono partito per la stesura.

| Copertina | Titolo del Libro |

|---|---|

|

Etica NicomacheaAristotele |

Ricevi le notifiche in tempo reale e partecipa alle discussioni nel nostro gruppo dedicato su Telegram.

💬 Unisciti al Canale →Per Aristotele l’etica è lo studio delle regole e delle abitudini che orientano il comportamento umano verso il bene. Osservando gli uomini, nota una cosa semplice ma decisiva: agiamo sempre in vista di un fine. Quel fine è percepito come un bene, piccolo o grande che sia.

Ci sono beni che valgono in sé (non li usiamo per altro) e beni strumentali, cioè mezzi che scegliamo per arrivare ad altro. Capire la differenza evita molti errori pratici: confondere un mezzo con un fine porta fuori strada.

Se ogni azione mira a un bene, ci sarà anche un bene ultimo, il più alto, quello che desideriamo per se stesso. Aristotele lo chiama felicità. Fare etica significa quindi studiare come si raggiunge la felicità.

Anche la politica mira alla felicità, ma su scala collettiva; l’etica, invece, lavora sul singolo.

E quando siamo davvero felici? Aristotele risponde con l’idea della funzione: così come un musicista è felice quando suona bene, l’uomo è felice quando realizza la sua funzione specifica. E qual è? L’attività razionale. La felicità è una vita guidata dalla ragione, esercitata in modo stabile e completo.

Il fine è la felicità. Le strade per arrivarci sono le virtù. I beni intermedi sono utili, ma restano mezzi. Il problema nasce quando scambiamo i mezzi per fini assoluti: denaro, successo, status non rendono felici da soli, contano per come alimentano una vita ragionevole e virtuosa.

Aristotele distingue nell’anima due componenti:

Razionale: pensa, conosce, ragiona.

Appetitiva: desidera, prova passioni, tende ai piaceri.

A queste corrispondono due famiglie di virtù:

Virtù dianoetiche (intellettive): crescono con insegnamento, tempo, esperienza.

Virtù etiche (morali): nascono dall’abitudine. Diventiamo giusti, temperanti, coraggiosi facendo atti giusti, temperanti, coraggiosi, finché diventano seconda natura.

La bussola pratica delle virtù etiche è il giusto mezzo. Non è una media matematica né uguale per tutti, ma la misura adeguata alla persona e alla situazione, tra due eccessi opposti.

Esempio classico: il coraggio evita sia la temerarietà sia la viltà; la temperanza evita sia l’eccesso di piaceri sia l’insensibilità. Trovare il mezzo richiede sensibilità, esperienza e allenamento della ragione.

Tra le virtù etiche, la giustizia è centrale. Possiamo intenderla come giusto mezzo tra fare ingiustizia e subirla, ma soprattutto come ciò che regola i rapporti nella comunità. Aristotele distingue:

Giustizia distributiva: assegna onori e beni in proporzione ai meriti. Riguarda i rapporti tra Stato e individui.

Giustizia commutativa (correttiva): ristabilisce l’uguaglianza negli scambi e nei torti tra cittadini.

Entrambe sono necessarie per una vita comune equilibrata.

Aristotele elenca diverse virtù dell’intelletto, tutte importanti, ma non allo stesso modo:

Arte (téchne): saper produrre qualcosa secondo regole razionali.

Saggezza/prudenza (phrónesis): saper decidere bene nel concreto, trovando il giusto mezzo nelle situazioni pratiche.

Intelligenza (noûs): cogliere i principi primi delle scienze, ciò che sta alla base del conoscere.

Scienza (epistéme): possesso dimostrativo e stabile del sapere.

Sapienza (sophía): la combinazione più alta di intelligenza e scienza, conoscenza teoretica delle realtà più nobili.

Le ultime tre sono dette virtù teoretiche e caratterizzano la vita contemplativa, che Aristotele considera la più alta e completa. Questo non cancella la dimensione pratica, ma indica che l’esercizio della ragione al massimo grado è ciò che più compie l’uomo.

Per Aristotele l’amicizia non è un extra, è strutturale alla vita buona. Ne distingue tre tipi, in base allo scopo:

Di utilità: nasce dal vantaggio reciproco. È fragile perché dura finché conviene.

Di piacere: si fonda sullo stare bene insieme. Dura finché c’è piacere.

Di virtù: ci si vuole bene per il bene dell’altro e per migliorarsi insieme. È la più stabile e contiene in modo più maturo utilità e piacere.

Condizioni che aiutano l’amicizia a durare:

Intimità: frequentarsi e condividere tempo e vita.

Una certa uguaglianza: non per contare i centesimi, ma perché differenze eccessive di potere, ricchezza o maturità possono deformare il legame.

Benevolenza e amore non vanno confusi con l’amicizia: la benevolenza è un augurare il bene anche senza relazione stretta; l’amore può somigliare all’amicizia, ma aggiunge la dimensione carnale.

L’akrasia è la mancanza di autocontrollo. È la situazione in cui so qual è la scelta giusta, ma non riesco a seguirla. L’acratico riconosce il bene, eppure cede al desiderio: sa che quel cibo fa male, che quell’azione faticosa è la più virtuosa, che dovrebbe essere generoso, ma non tiene la rotta.

Aristotele nota che l’akrasia ha gradi. Se il desiderio travolge con impetuosità, la colpa può apparire meno grave, perché la passione è stata più forte del previsto.

Importante la differenza con l’intemperanza:

l’intemperante non riconosce davvero il bene, lo rifiuta e sta male orientato;

l’acratico invece riconosce il bene, ma non lo segue.

Per Aristotele l’akrasia è una debolezza recuperabile più dell’intemperanza, proprio perché la ragione non è negata, è solo sconfitta nel breve periodo.

La prohairesis è la scelta deliberata. Non è un impulso, non è una semplice opinione e non è neppure un desiderio cieco. È l’atto in cui ponderiamo i mezzi per raggiungere un fine e decidiamo consapevolmente come agire.

Per Aristotele la prohairesis è l’indicatore pratico della virtù morale: le azioni virtuose non nascono solo dal voler fare il bene, ma dal sceglierlo con ragione, orientandosi al giusto mezzo. Così la prohairesis collega ragione e azione, e per questo definisce il carattere. Una persona virtuosa sceglie il bene in modo stabile e consapevole, distinguendo le azioni moralmente rilevanti da quelle casuali o impulsive.

Fine ultimo: felicità come attività dell’anima secondo ragione.

Virtù etiche: abitudine e giusto mezzo tra eccessi opposti.

Giustizia: distributiva e commutativa, per l’equilibrio della vita sociale.

Virtù dianoetiche: arte, saggezza, intelligenza, scienza, sapienza, con la sophía al vertice.

Amicizia: utilità, piacere, virtù; la migliore è quella fondata sul bene reciproco.

Akrasia: so il bene ma non lo faccio; distinta dall’intemperanza.

Prohairesis: scelta deliberata che mostra chi siamo.

L’Etica Nicomachea è un manuale di formazione del carattere. Felicità non è emozione istantanea, ma vita intera orientata dalla ragione, sostenuta da virtù coltivate ogni giorno, vissuta insieme agli altri nella giustizia e nell’amicizia. È una proposta estremamente concreta: diventiamo ciò che facciamo. E ciò che facciamo, se scelto con prohairesis, può portarci a una vita davvero compiuta.

1) Secondo Aristotele:

a) Il fine è anche la fine, e dunque la morte o la distruzione, di un ente.

b) Il fine è il compimento di un ente e dunque rappresenta la sua realizzazione.

c) Il fine è la sostanza, non la forma, di un ente.

d) Il fine è il compimento di un ente e dunque rappresenta la conclusione della sua esistenza.

2) Quale delle seguenti affermazioni non è attribuibile ad Aristotele?

a) Se peserai piaceri contro piaceri, sono sempre da prendere i più grandi e i più numerosi; se dolori contro dolori, i più piccoli e i meno numerosi.

b) Le virtù non si generano né per natura né contro natura, ma è nella nostra natura accoglierle.

c) Come segno degli stati abituali ci si deve servire del piacere e del dolore che si accompagnano alle nostre opere.

d) La virtù morale riguarda i piaceri e i dolori: è a causa del piacere che la gente compie azioni ignobili ed è a causa del timore che si astiene da azioni belle.

3) All’inizio del libro II, Aristotele distingue tra virtù intellettuali e virtù morali. Quale affermazione sul rapporto tra virtù intellettuali e insegnamento è corretta?

b) L’insegnamento, così come il tempo e l’esperienza che esso richiede, è condizione essenziale per lo sviluppo delle virtù intellettuali.

a) L’insegnamento è condizione necessaria, ma non sufficiente, per lo sviluppo delle virtù intellettuali. Anche l’abitudine gioca un ruolo essenziale.

c) L’abitudine è condizione essenziale per lo sviluppo delle virtù intellettuali. Anche l’insegnamento è importante, ma non cruciale.

d) L’insegnamento è una condizione sufficiente, ma non necessaria, per lo sviluppo delle virtù intellettuali.

4) Secondo Aristotele l’etica deve ambire:

a) A produrre regole universali.

b) A essere una scienza esatta.

c) A insegnarci che cosa è la virtù.

d) A valere per lo più, adattandosi ai casi concreti.

5) Quale delle seguenti ragioni non viene adottata da Aristotele per giustificare che la virtù morale riguarda i piaceri e i dolori?

a) Non inferiamo che una qualità sia virtuosa perché ci dà piacere, ma nel sentire che ci dà particolare piacere noi in effetti sentiamo che è virtuosa.

b) Se le virtù riguardano le azioni e le passioni, e a ogni azione e a ogni passione conseguono piacere o dolore, la virtù riguarderà piacere e dolore anche per questo motivo.

c) È a causa del piacere che la gente compie azioni ignobili ed è a causa del timore che si astiene da azioni belle.

d) Lo indicano anche le punizioni inflitte a causa delle azioni: sono come terapie e, per natura, le terapie si fanno attraverso i contrari.

6) Secondo Aristotele, quale delle seguenti condizioni non è necessaria perché un’azione possa dirsi virtuosa?

a) L’azione è compiuta in modo consapevole.

b) L’azione è compiuta sotto la guida di un maestro virtuoso.

c) L’azione è compiuta per scelta e senza ulteriori fini.

d) L’azione è compiuta sulla base di uno stato abituale.

7) All’inizio del secondo libro Aristotele scrive che ogni virtù si genera e si distrugge per mezzo delle stesse cose, come accade alle arti, ad esempio nel suonare la cetra. Che cosa intende suggerire con questa analogia?

a) Che le arti si apprendono tramite esercizio, mentre le virtù si sviluppano a partire dall’insegnamento.

b) Che le virtù si apprendono tramite esercizio e abitudine.

c) Che le virtù si sviluppano tramite esercizio, mentre le arti si apprendono a partire dall’insegnamento.

d) Che le virtù non si apprendono, ma dipendono da un talento naturale, in analogia con il talento dei musicisti e degli artisti.

8) Secondo Aristotele:

a) Il giusto mezzo è il punto intermedio tra l’insensibilità e l’eccessiva ricerca del piacere.

b) Solo la temperanza, tra le virtù, tende al giusto mezzo.

c) La virtù è ciò che tende al giusto mezzo.

d) Il giusto mezzo è stabilito dalle leggi.

Quali sono i tipi di virtù per Aristotele?

Virtù etiche (morali) e virtù dianoetiche (intellettive).

L’intermedio “per noi” in Aristotele è uno per tutti o cambia?

Cambia in base alla persona e al contesto.

A che cosa paragona Aristotele l’acquisizione delle virtù?

All’esercizio delle arti, tramite pratica e abitudine.

| Copertina | Titolo del Libro |

|---|---|

|

Etica NicomacheaAristotele |

Studente di Storia

Ciao, sono Matteo Galavotti. Frequento il secondo anno di Storia presso l'Università di Bologna e ho fondato StudiaStoria.it per unire la mia formazione accademica alla passione per il web development. Programmo personalmente questo sito e ne curo i contenuti, trasformando il mio percorso di studi in articoli di divulgazione accessibili a tutti, con un occhio attento al rigore delle fonti e uno alle moderne tecnologie digitali.

Leggi tutti gli Articoli di Matteo GalavottiRicevi i nuovi articoli appena escono e spunti extra per il tuo ripasso.

Vai al Canale

![Copertina Guerre d'Italia (1494-1559): Riassunto, Schema e Mappa [+PDF]](/public/img/guerre-italia/battaglia-di-marignano-1515-350.jpg)

Come sei arrivato qui oggi?

Ci daresti un dettaglio in più?

(es. "link su Classroom" o "vorrei un articolo su...")