Venezia e la Crisi del Seicento: Come Evitò il Fallimento

Pubblicato: 14/11/2025

Ultima modifica: 28/12/2025

Pubblicato: 14/11/2025

Ultima modifica: 28/12/2025

Immaginate di trovarvi a Venezia a cavallo tra il Cinquecento e il Seicento. Non è più la Repubblica trionfante del Basso Medioevo, padrona incontrastata dei traffici con il Levante, ma un organismo politico schiacciato e in profonda metamorfosi.

La storia della Serenissima in quest'epoca non è un racconto di semplice e inesorabile declino, come spesso si pensa, ma piuttosto la cronaca dolorosa e pragmatica di una trasformazione strutturale orchestrata da una classe dirigente che cercò, a ogni costo, di assicurare la sopravvivenza dello Stato.

Questo periodo storico cruciale vede gli Stati italiani operare come una sorta di "laboratorio

premercantilista", dove le classi dirigenti tentavano di accrescere il ruolo dell'autorità centrale,

sostenendo le attività produttive locali e valorizzando il capitale umano.

Tuttavia, Venezia si trovò di fronte a

sfide che andavano oltre la semplice competizione economica. Dovette confrontarsi con l'ascesa di potenze

globali e con fattori esterni che misero in discussione la sua stessa identità marittima.

La tesi centrale che analizzeremo è come la Repubblica, pressata da necessità geopolitiche e strutturali, compì una svolta radicale: il passaggio dal dominio del mare (Stato da Mar) alla valorizzazione meticolosa della terra (Stato da Terra).

Le forze motrici di questo ripiegamento furono essenzialmente tre: le minacce esterne che limitarono la sovranità, la crisi strutturale del modello navale e, infine, il grande trauma demografico e militare. In questo articolo scoprirete come il destino di Venezia fu deciso non solo sulle onde, ma anche nelle campagne del Veneto.

Questo articolo nasce direttamente dalle profonde intuizioni e informazioni contenute nel libro che trovi qui sotto. È la risorsa principale da cui sono partito per la stesura.

| Copertina | Titolo del Libro |

|---|---|

|

Profitti del potere. Stato ed economia nell'Europa modernaSilvia A. Conca Messina |

Il quadro storico in cui Venezia si muove è quello di un’Italia divisa. Nel Quattro e Cinquecento, i vari Stati regionali adottarono misure protezionistiche per sostenere le loro attività economiche. Si vietava l'esportazione di materie prime per riservarle alle manifatture interne e si introducevano brevetti per attrarre o trattenere la manodopera qualificata e gli innovatori stranieri. Queste iniziative, però, raramente rispondevano a un piano economico organico e coerente, ma erano spesso dettate dagli interessi contingenti di gruppi di pressione o singole città.

Per comprendere le preoccupazioni degli uomini di governo del tempo, si possono individuare tre priorità assolute. La

prima era garantire la sicurezza militare e la protezione dello Stato, obiettivo che portava

direttamente alla definizione di sistemi d'imposizione fiscale e all'uso del debito pubblico. La seconda, e

di vitale importanza, era assicurare il rifornimento alimentare (l’annona) per la popolazione, non

solo della capitale ma dell'intero territorio, spesso controllando il movimento del grano e limitandone

l'esportazione.

Infine, la terza priorità consisteva nell'affermare la supremazia degli interessi

della città dominante (in questo caso, Venezia) sul contado e sui centri minori annessi. Questa

necessità di controllo sulla base territoriale si rivelò fondamentale, specialmente nel Centro-Nord, dove le

oligarchie mercantili urbane avevano precocemente ridimensionato l'aristocrazia terriera di

origine feudale.

Questa caratteristica distinse in modo netto l'Italia centro-settentrionale dal Mezzogiorno. Nelle regioni sotto l'influenza veneziana, milanese o fiorentina, i capitali urbani venivano investiti attivamente nella terra: in bonifiche, opere irrigue e nuove colture. La terra era vista come un bene su cui investire e da valorizzare economicamente.

Questa logica imprenditoriale applicata al settore agricolo fu la ragione principale per cui queste regioni dimostrarono una migliore capacità di risposta e resilienza di fronte alla crisi generale che colpì l'Europa nel Seicento. Al contrario, nel Sud, il latifondo, spesso in mano a baroni ed enti ecclesiastici, manifestava scarso interesse per l'innovazione, sebbene regioni come la Puglia e la Sicilia fornissero comunque eccedenze agricole, lana e seta greggia al Nord.

L'agire politico ed economico della Serenissima era profondamente condizionato dalla sua posizione geopolitica. Venezia si trovò letteralmente schiacciata tra le maggiori potenze dell'epoca. A nord e a ovest premevano gli Asburgo d’Austria e la Monarchia Spagnola, che dominava il Ducato di Milano e i Regni meridionali, e manteneva la Toscana e Genova sotto la sua influenza. A est, l'inesorabile avanzata dell'Impero Ottomano rappresentava una minaccia costante, lambendo le colonie veneziane e accrescendo enormemente l'insicurezza del Mediterraneo orientale.

Tale situazione definì una condizione di "sovranità limitata" per quasi tutti gli Stati italiani, inclusa Venezia, anche se formalmente indipendente. L'espansione turca e la crescente pirateria barbaresca intensificarono i pericoli sui mari, contribuendo alla progressiva contrazione del ruolo delle navi italiane nei commerci mediterranei.

Di fronte a questa pressione costante, la Repubblica scelse una strategia di sopravvivenza: una cauta politica difensiva. Pur dedicando circa metà del suo bilancio alle spese militari e navali per mantenere il suo prestigio e la sua indipendenza, Venezia adottò la cosiddetta "politica dello scanso" di fronte alle flotte turche. Questa strategia, pur saggia sul piano politico perché evitava conflitti diretti con nemici troppo potenti, ebbe un effetto deleterio sull'economia di lungo periodo.

La necessità di cautela scoraggiò l'assunzione di rischi elevati e i grandi investimenti infrastrutturali sul mare. In un ambiente dove la presenza ottomana e spagnola scoraggiava il rafforzamento aggressivo delle strutture navali e militari, la via più sicura per i capitali veneziani non poteva più essere il commercio d’oltremare. Non potendo competere militarmente per il dominio marittimo, l'investimento aggressivo nel settore navale non aveva senso.

Un chiaro segno della vulnerabilità della Repubblica si manifestò nella sua politica estera nel Seicento. Venezia aveva talmente bisogno di sostegno marittimo che arrivò a stabilire un rapporto diplomatico stabile e un'alleanza militare nel 1619 con gli Olandesi, suoi acerrimi rivali commerciali nel Mediterraneo. Il Senato vedeva nella flotta olandese, tecnicamente superiore e sempre più presente in Oriente, una valida garanzia difensiva per i suoi commerci e territori. Un paradosso doloroso: la regina del mare doveva affidarsi ai suoi concorrenti per difendere ciò che restava del suo impero marittimo.

Per secoli, l'identità di Venezia era stata inseparabile dal suo potere marittimo. Al centro di questo potere vi era l'Arsenale, la più grande "industria" di stato d'Europa, un complesso capace di produrre una galea al giorno nei periodi di massimo sforzo e di dare lavoro a migliaia di operai, i celebri arsenalotti. Questo stabiliva un legame indissolubile tra gli interessi mercantili e quelli statali.

Tuttavia, già nel corso del Cinquecento, l'atteggiamento della Repubblica si fece più prudente e gli investimenti navali si rivelarono insufficienti di fronte alla crescente insicurezza e alla nuova concorrenza di Francesi e, soprattutto, Nordici.

Il problema non era solo quantitativo, ma strutturale e tecnologico. L'arrivo delle imbarcazioni atlantiche, in particolare quelle olandesi, nel Mediterraneo, mise drammaticamente in luce l'obsolescenza della flotta veneziana. Le navi nordiche non solo garantivano velocità superiori, ma soprattutto potevano affrontare il mare anche nei mesi invernali. Le navi veneziane, al contrario, erano vincolate per legge a navigare solo nella buona stagione, per ragioni di sicurezza e di tradizione cautelare.

Questa restrizione tecnica e legislativa si trasformò in un gigantesco svantaggio economico. Eliminando i "tempi morti" causati dalla sosta forzata nei porti invernali, i rivali atlantici ottenevano una migliore utilizzazione dei propri mezzi e, in ultima analisi, costi di trasporto nettamente minori. Quando i mercanti veneziani iniziarono a noleggiare, sempre più spesso, navi olandesi tecnicamente superiori e complete di equipaggio per il trasporto delle loro merci nel Levante, il destino marittimo della Repubblica era segnato. La crisi delle costruzioni navali e l'abbandono della leadership tecnologica divenne palese dopo il 1620, quando il declino di Venezia accelerò.

La crisi marittima e l'alto rischio geopolitico fecero sì che, nel corso del Cinquecento, la principale tendenza

di fondo dell'economia veneziana fosse uno spostamento massiccio dei capitali verso la

Terraferma. Questa non fu una mossa dettata dal capriccio o dalla moda, ma un calcolo razionale di

rischio e beneficio.

I patrizi veneziani trasferirono la loro ricchezza per diversi motivi economici intrecciati:

Questo processo si svolse in uno strettissimo intreccio tra interesse privato e interesse pubblico. Spesso, il capitale veneziano veniva utilizzato per l'acquisto di terreni incamerati direttamente dallo Stato, e per finanziare bonifiche e la valorizzazione di incolti nel Veneto.

L'investimento fondiario era un’attività individuale e complessa, che finiva per acuire le divisioni interne al patriziato, poiché l'accesso alla proprietà terriera risultava più difficile per i patrizi meno abbienti rispetto al commercio marittimo. Tuttavia, il trasferimento dei capitali non rappresentò l'immobilizzo di ricchezza in mani inerti. Al contrario, i ceti urbani del Centro-Nord consideravano la terra un bene su cui investire.

Questo approccio imprenditoriale, applicato all'agricoltura, con bonifiche e opere irrigue, trasformò economicamente la Terraferma. Essa divenne la nuova risorsa strategica della Repubblica, garantendo la resilienza della regione nel difficile Seicento.

L’espansione della proprietà fondiaria da parte dei patrizi veneziani trova la sua espressione più monumentale nel fenomeno delle Ville Venete. Queste costruzioni, spesso capolavori di architettura palladiana, non sono da intendersi unicamente come luoghi di villeggiatura estiva o simboli di bellezza, ma come veri e propri capisaldi di riferimento in campo agricolo e manifatturiero.

La loro diffusione fu resa possibile da una condizione fondamentale: una lunga epoca di pace e di sicurezza garantita dal governo della Repubblica nella Terraferma. Venezia mal tollerava le costruzioni fortificate private, molte delle quali furono abbattute o trasformate, volendo mantenere il monopolio della forza e garantendo l'ordine pubblico necessario per gli investimenti. Investire in bonifiche e miglioramenti agricoli è un’attività a lunghissimo termine, che richiede stabilità politica e sicurezza del territorio, qualità che la Serenissima seppe offrire nel Veneto interno.

Le ville venete erano quasi sempre il centro di un'azienda agricola, la cui struttura architettonica lo testimoniava. Raramente scelte a caso, sorgevano in luoghi strategici per la logistica e la salubrità, vicine a vie d'acqua o terrestri importanti (come il naviglio Brenta o la strada per Treviso).

All'edificio padronale centrale si affiancavano le barchesse, ampie strutture produttive che servivano per il deposito dei mezzi, la lavorazione dei prodotti e il ricovero. Le ville promuovevano e gestivano direttamente ingenti opere irrigue e di bonifica, fungendo da vero e proprio motore economico che contribuì a plasmare l'economia e la società della Terraferma veneta. La rilevanza di questo spostamento di asset è confermata dai censimenti (Estimo) del 1537 e del 1661, che registrarono la crescente espansione delle proprietà dei veneziani nell'entroterra.

Parallelamente al ripiegamento fondiario, Venezia cercò di razionalizzare il suo sistema produttivo interno,

mantenendo una netta separazione tra la Dominante e la Terraferma.

Alla città

lagunare erano riservate le produzioni di lusso e ad altissimo valore aggiunto, destinate prevalentemente

all'esportazione, e le industrie strategiche (come il colosso militare dell'Arsenale). Per esempio, il boom

dell’industria laniera nel Cinquecento fu un risultato diretto delle Guerre d'Italia nella

prima metà del secolo. Mentre altre città come Firenze e quelle lombarde venivano messe a ferro e fuoco, gli

artigiani qualificati cercarono rifugio e lidi sicuri a Venezia.

Questa migrazione di capitale umano, combinata con tariffe doganali rese più miti per l'importazione di lana greggia, fece esplodere la produzione tessile a Venezia. La produzione di panni, un tempo modesta, passò da meno di 2.000 pezze nel 1516 a oltre 20.000 nel 1565. Questo sviluppo fu il principale propulsore della crescita industriale e demografica della capitale nel Cinquecento.

Nel frattempo, le popolose città della Terraferma (Verona con 50.000 abitanti, Brescia con più di 20.000, e centri come Vicenza, Padova, Bergamo) furono indirizzate verso produzioni di tessuti più comuni e ad altre attività meno esclusive, ma necessarie per l'economia regionale, come le industrie estrattive, metallurgiche e la lavorazione del lino.

Questa divisione del lavoro era un tentativo di integrazione economica, volto a valorizzare il capitale umano complessivo dello Stato. Tuttavia, il complesso della ricchezza veneziana restò fortemente dipendente dal sistema commerciale nel suo insieme. Quando le rotte di traffico cruciali si interruppero, a causa delle crescenti difficoltà e degli shock esterni, l'intero sistema duale crollò.

Il sistema commerciale veneziano era già in difficoltà prima che il Seicento portasse i suoi traumi. Era già indebolito dopo il 1570 ed entrò in una fase di crisi conclamata dopo il 1602 , con un declino accelerato dopo il 1620. Mancava solo il colpo di grazia.

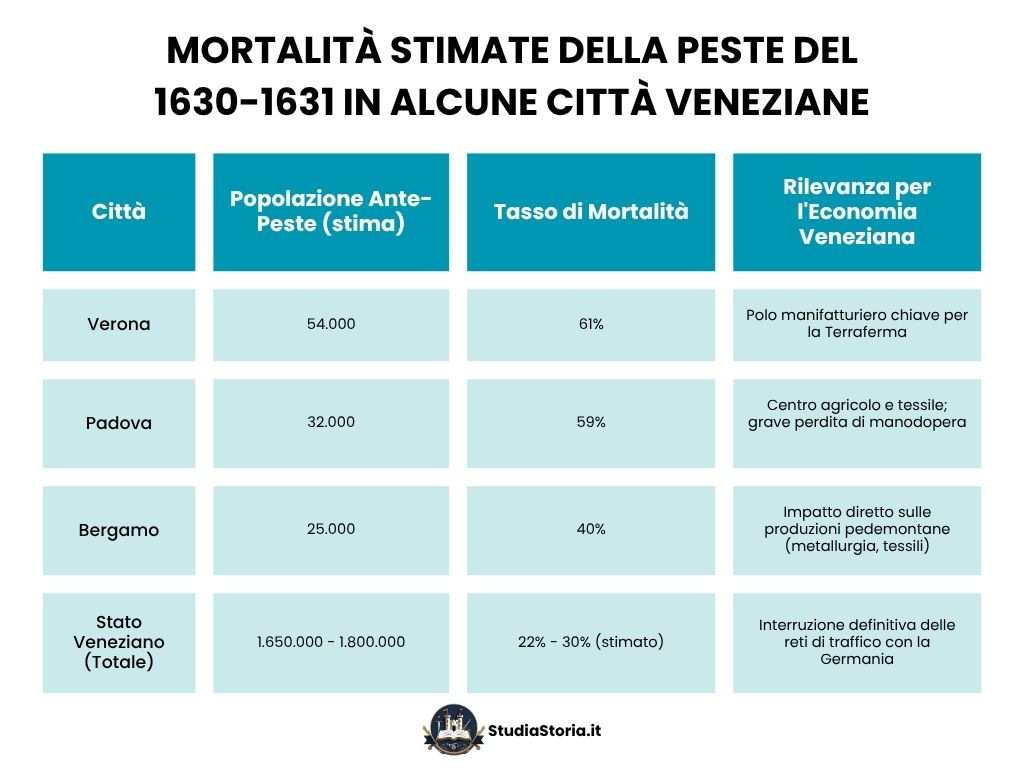

Questo colpo arrivò con la Peste del 1630-1631, l'epidemia più grave ad aver colpito la parte più ricca della penisola italiana nel corso dell'età moderna. Fu un disastro demografico di proporzioni inimmaginabili, che falcidiò quasi un terzo della popolazione complessiva delle regioni del Centro-Nord.

L'impatto sui centri urbani, il motore della produzione e della distribuzione, fu catastrofico. Le città della Terraferma, dove si concentrava la manodopera e la manifattura, subirono perdite drastiche :

Le stime sulla popolazione totale dello Stato veneziano indicano una mortalità compresa tra il 22% e il 30%, ovvero tra 400.000 e 500.000 decessi su una popolazione di circa 1.7-1.8 milioni di persone.

La conseguenza economica fu devastante. La peste provocò il crollo dell'intero sistema commerciale e l'interruzione definitiva delle reti di traffico, in particolare quelle vitali con la Germania e con il Levante. Il capitale, già ritirato dal mare e investito in un sistema produttivo terrestre che dipendeva ancora dallo smercio esterno (soprattutto con la Germania), non poté recuperare la perdita improvvisa di manodopera e la drastica riduzione sia del mercato interno che della capacità produttiva.

Il Seicento per Venezia non fu solo lutto e stagnazione economica; fu anche il teatro di un’ultima e drammatica resistenza militare. Nonostante la crisi, la Repubblica combatté la Guerra di Candia (1645-1669), un conflitto estenuante, durato ben ventiquattro anni, per il possesso di Creta contro l'Impero Ottomano.

Questa guerra è ricordata come un canto del cigno per la resilienza militare veneziana. Tuttavia, il costo fu spropositato rispetto all'importanza strategica residuale dell'isola. Le perdite umane furono altissime (circa 29.000 morti stimati tra i veneziani). Ma il danno finanziario fu ancora più duraturo.

Le immense spese straordinarie necessarie per sostenere la guerra, a differenza delle spese ordinarie per le fortezze, furono finanziate in larga parte attraverso l'emissione di debito pubblico. In un momento in cui l'economia era già stata prosciugata dalla peste, questo debito ipotecò il futuro finanziario della Repubblica. I capitali privati si erano ruralizzati per cercare sicurezza; lo Stato dovette ricorrere all’indebitamento massiccio per finanziare l’ultima grande difesa della sua base marittima.

Mentre l’oligarchia lottava per Creta, a Venezia l’ordine sociale interno mostrava i segni del declino. Magistrature come i Signori di Notte, i capi della polizia incaricati dell'ordine pubblico, si trovavano a gestire una città lagunare del Seicento sempre più caratterizzata da una variegata criminalità: da nobili decaduti agli usurai, fino ai “bravi” e agli sgherri, che prosperavano nel clima di incertezza e declino economico. Questa coesistenza tra la grandiosità dello sforzo bellico esterno e la sordida violenza interna rivela la fragilità sociale che accompagnava la transizione economica.

La storia di Venezia nel Cinque e Seicento è la storia di una metamorfosi inevitabile. Il dramma non fu la perdita dei domini marittimi in sé, ma il fatto che la classe dirigente, un tempo l'oligarchia mercantile più audace d'Europa, si trovò costretta a scegliere la stabilità della rendita fondiaria in luogo della rischiosa supremazia globale.

Il ripiegamento dei capitali verso la Terraferma fu, in definitiva, una strategia di sopravvivenza. Riconoscendo l'impossibilità di competere militarmente con i giganti (Spagna e Ottomani) e tecnologicamente con i Nordici, i veneziani razionalizzarono il rischio. Investirono nella sicurezza alimentare e nella valorizzazione agricola del Veneto interno, assicurando un reddito stabile e una base logistica solida. Le Ville Venete sono, pertanto, il monumento di questo pragmatismo.

Tuttavia, il costo fu altissimo. Gli shock del Seicento, la crisi strutturale dell'Arsenale, l'arrivo della concorrenza atlantica, la devastazione demografica della Peste del 1630-1631 e il dissanguamento finanziario della Guerra di Candia, non permisero una rapida ripresa.

La Repubblica conservò la sua indipendenza e il suo prestigio politico, ma scambiò l'energia dinamica del commercio marittimo con la tranquillità, più sicura ma meno redditizia, del proprietario terriero.

Il destino della Serenissima ci insegna che non tutti i declini sono crolli. A volte, il declino è una trasmutazione: il cuore mercantile di Venezia smise di battere sui flutti agitati del Mediterraneo per trovare un ritmo più lento ma più sicuro sulle fertili pianure del suo Stato da Terra.

| Copertina | Titolo del Libro |

|---|---|

|

Profitti del potere. Stato ed economia nell'Europa modernaSilvia A. Conca Messina |

Studente di Storia

Ciao, sono Matteo Galavotti. Frequento il secondo anno di Storia presso l'Università di Bologna e ho fondato StudiaStoria.it per unire la mia formazione accademica alla passione per il web development. Programmo personalmente questo sito e ne curo i contenuti, trasformando il mio percorso di studi in articoli di divulgazione accessibili a tutti, con un occhio attento al rigore delle fonti e uno alle moderne tecnologie digitali.

Leggi tutti gli Articoli di Matteo Galavotti

![Guerre d'Italia (1494-1559): Riassunto, Schema e Mappa [+PDF]](/public/img/guerre-italia/battaglia-di-marignano-1515-350.jpg)

Come sei arrivato qui oggi?

Ci daresti un dettaglio in più?

(es. "link su Classroom" o "vorrei un articolo su...")