La Rivoluzione Militare: Come Cannoni e Moschetti Plasmarono lo Stato Moderno Europeo

Pubblicato: 12/11/2025

Ultima modifica: 28/12/2025

Pubblicato: 12/11/2025

Ultima modifica: 28/12/2025

Per capire l'Europa dell'Età Moderna, dal Cinquecento al Settecento, dobbiamo partire da un presupposto scomodo: la guerra non fu affatto un’interruzione, un’anomalia, ma la condizione politica normale. I governi europei vivevano in uno stato di belligeranza quasi costante.

La famosa massima del generale prussiano Carl von Clausewitz, secondo cui "La guerra è semplicemente una continuazione della politica con altri mezzi", non è solo una teoria; è la descrizione perfetta della realtà quotidiana per i monarchi e i ministri di quell’epoca.

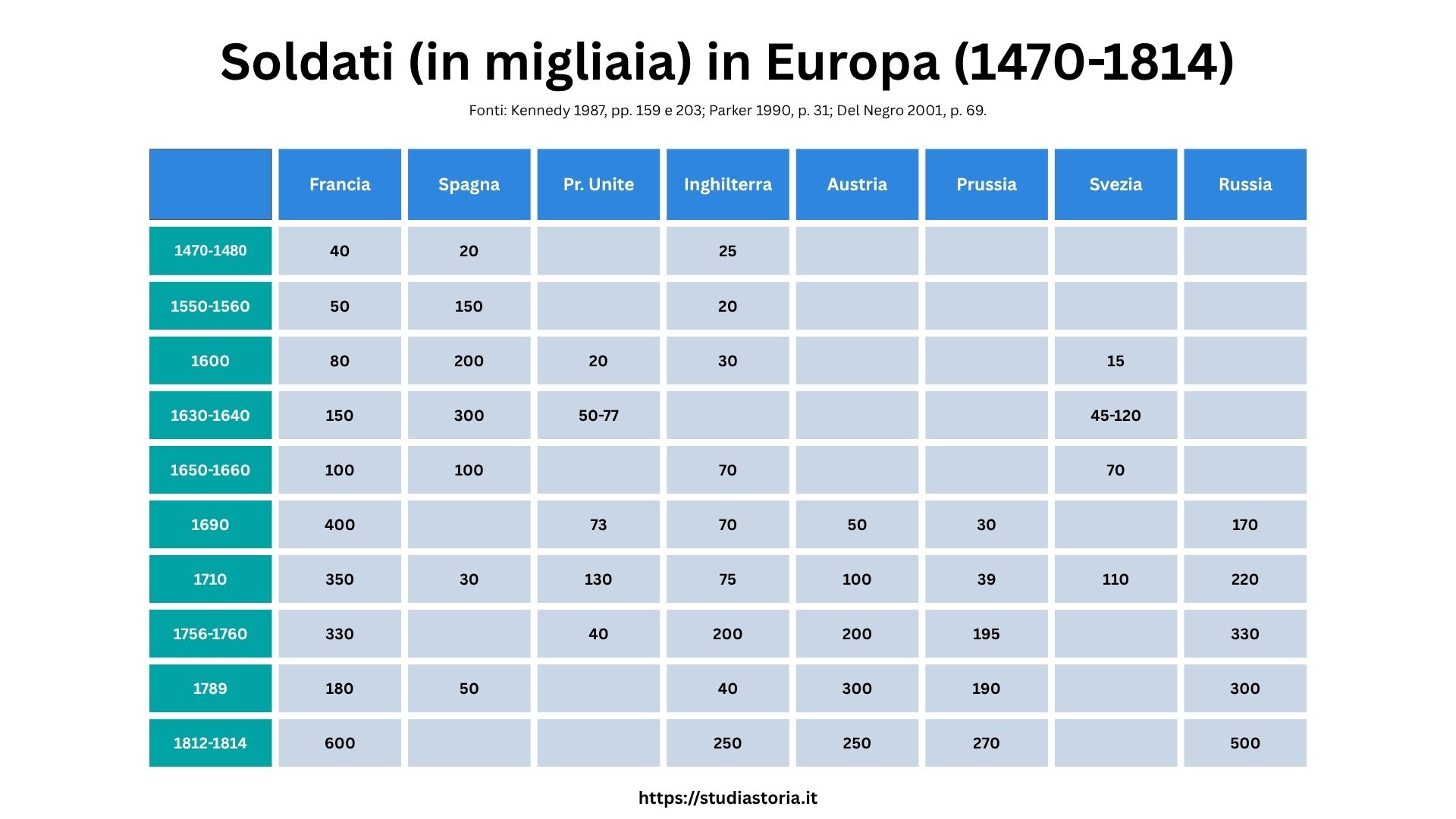

Basta guardare i numeri: nel XVI secolo, si contano meno di dieci anni di pace completa per l'Europa; nel Seicento, il dato scende a solo quattro anni. L'apparato militare, di conseguenza, crebbe a dismisura, moltiplicando la sua consistenza di dieci volte tra il 1500 e il 1700.

Questa febbre bellica perenne, tuttavia, non fu solo un ciclo di distruzione. Fu il motore inesorabile che costrinse gli Stati a evolversi. L'obiettivo di questo articolo è esplorare la cosiddetta Rivoluzione Militare, non solo come un insieme di nuove armi e tattiche, ma come un fenomeno di proporzioni gigantesche che impose costi inauditi e, di riflesso, generò l'apparato fiscale e burocratico dello Stato Moderno.

Ecco un indice per orientarsi in questo campo di battaglia storiografico:

Questo articolo nasce direttamente dalle profonde intuizioni e informazioni contenute nel libro che trovi qui sotto. È la risorsa principale da cui sono partito per la stesura.

| Copertina | Titolo del Libro |

|---|---|

|

Profitti del potere. Stato ed economia nell'Europa modernaSilvia A. Conca Messina |

La costante belligeranza dell'Età Moderna non si manifestava solo nella frequenza, ma anche nella durata e nell'estensione geografica dei conflitti. Le guerre d'Italia tra Spagna e Francia, ad esempio, occuparono gran parte del periodo compreso tra il 1494 e il 1559. Non meno logoranti furono i conflitti interni, come le guerre di religione che tormentarono il suolo francese tra il 1562 e il 1598.

Forse l'esempio più impressionante di resistenza è quello delle Province Unite, che ingaggiarono una lotta d'indipendenza contro la Spagna per ottant'anni, con ostilità ininterrotte tra il 1572 e il 1647 (salvo una breve tregua). Contemporaneamente, la devastante Guerra dei Trent'anni (1618-1648) coinvolse tutte le maggiori potenze, prosciugando le risorse di intere regioni.

Questa non era una guerra rapida, risolta in una battaglia campale. La difesa e l'offesa si equilibravano a tal punto che i conflitti diventavano interminabili, guerre di logoramento economico e finanziario.

Potenze come l'Impero Ottomano, la Svezia, la Spagna e la Russia si trovavano in stato di guerra per almeno due o tre anni ogni quattro nel corso del Seicento.

Va detto che non tutte le regioni furono interessate allo stesso modo (il suolo inglese e quello svizzero furono per la maggior parte risparmiati). Tuttavia, in generale, l’enorme aumento degli effettivi e dei mezzi necessari per mobilitare le forze implicava che, anche nel Settecento, ottenere una superiorità decisiva richiedesse tempi logistici lunghi, mantenendo i conflitti duraturi.

L’obiettivo primario dei governi non era più solo vincere una battaglia, ma avere la capacità finanziaria e amministrativa di sopravvivere a un conflitto decennale. Il campo di battaglia si spostò inevitabilmente dalla manovra tattica alla resistenza economica.

Ricevi le notifiche in tempo reale e partecipa alle discussioni nel nostro gruppo dedicato su Telegram.

💬 Unisciti al Canale →L'espressione "Rivoluzione Militare" fu coniata per la prima volta dallo storico inglese Michael Roberts e poi ampiamente diffusa e approfondita da Geoffrey Parker. Essa descrive una serie di profonde trasformazioni nell'arte della guerra che, pur non essendo rapide come suggerirebbe il termine "rivoluzione" (i cambiamenti si svilupparono in secoli ), ebbero un impatto radicale sulla mobilitazione di risorse umane, materiali e finanziarie.

Parker identifica cinque pilastri fondamentali di questa trasformazione:

A questi elementi, Parker ne aggiunse un sesto: l'estensione della conflittualità in campo navale.

La vera "rivoluzione", se vogliamo, non risiede tanto nell'invenzione di un singolo cannone o moschetto (le prime bombarde erano già in uso dal Trecento). La tecnologia militare, in alcuni aspetti, rimase staticamente ferma. La rottura storica avviene invece nella capacità dello Stato di sostenere, finanziare e organizzare le conseguenze di queste innovazioni.

Se la tecnologia crea un equilibrio tra offesa e difesa (le fortezze resistono agli attacchi), allora la vittoria non dipende più dal genio tattico ma dalla solidità amministrativa e fiscale: il vero campo di battaglia diventa la capacità logistica di mantenere un esercito sul campo per anni.

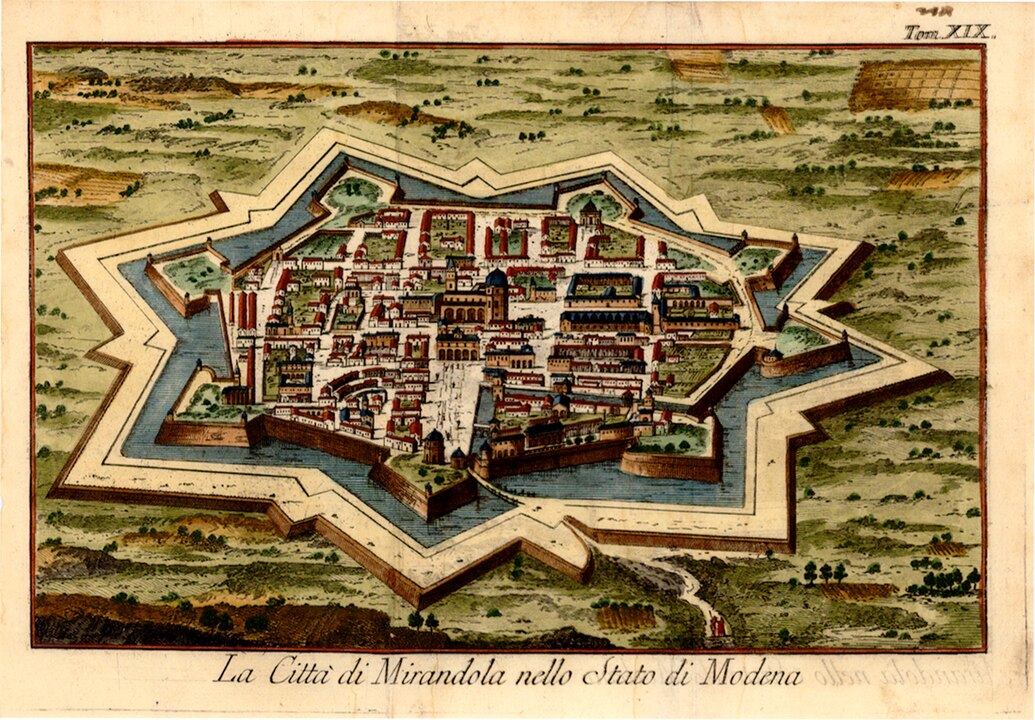

Uno dei momenti cruciali della Rivoluzione Militare si colloca in Italia, alla fine del Quattrocento. Dopo la discesa di Carlo VIII (re di Francia) nel 1494-1495, l'artiglieria perfezionata da lui utilizzata dimostrò una superiorità schiacciante contro le vecchie fortificazioni medievali. Le alte e sottili mura, efficaci contro le macchine d'assedio tradizionali, crollavano rapidamente sotto i cannoni.

La risposta, elaborata dagli ingegneri italiani, fu l'architettura bastionata, o fortificazione alla moderna, nota come Trace Italienne. Questa innovazione difensiva divenne il capitolo di spesa più importante per molti stati tra il Cinquecento e il Seicento.

Le nuove difese erano radicalmente diverse: le città innalzarono muri molto più bassi e spessi, spesso fatti di terrapieni, per assorbire l'impatto delle palle di cannone invece di respingerlo. Furono creati bastioni a forma di punta e ripide fossati. I bastioni erano collegati tra loro in modo da poter fornire un fuoco incrociato devastante di moschetti e cannoni su chiunque tentasse di avvicinarsi alle mura.

Questa innovazione trasformò radicalmente la natura del conflitto in Europa occidentale. Una roccaforte difesa secondo la trace italienne richiedeva mesi, a volte anni, per essere espugnata. La guerra si trasformò nella maggior parte dei casi in una lunga serie di assedi, o guerre di posizione, dove migliaia di uomini erano impegnati a scavare gallerie e concentrare potenza di fuoco, in attesa che i difensori fossero costretti alla resa per mancanza di rifornimenti.

L'equilibrio tra offesa e difesa era tale da richiedere uno sforzo immane. Basti pensare che l'assedio di ‘s-Hertogenbosch in Olanda impiegò 25.000 uomini da parte degli assedianti, e che le sole Province Unite dovevano mantenere fino a 80.000 uomini in guarnigione per presidiare i loro numerosi centri fortificati. Questa "militarizzazione del territorio" garantì la sicurezza di intere regioni, ma impose un costo umano e finanziario costante, anche in tempo di relativa quiete.

Parallelamente alla rivoluzione difensiva, le armi da fuoco portatili registravano un progresso più lento, ma altrettanto decisivo. In un primo momento, gli archibugi erano imprecisi e poco maneggevoli, tanto che l’efficacia degli arcieri (che potevano scagliare fino a dieci frecce al minuto) era superiore.

Tuttavia, dopo la metà del Cinquecento, il moschetto migliorò costantemente in precisione e gittata, tanto da rimanere l'"arma regina dei campi di battaglia" per oltre due secoli. I tradizionali quadrati di fanteria armati di picca, un tempo invincibili, divennero facili bersagli sotto il fuoco incrociato.

La vera svolta tattica non fu però solo l'arma, ma il modo in cui veniva usata. L'innovazione decisiva fu l'adozione della tecnica del "fuoco a raffica" (o fuoco di fila), inventata dagli olandesi nel 1594 e perfezionata dagli svedesi sotto la guida di re Gustavo Adolfo.

Questa tattica prevedeva che i tiratori fossero schierati in file successive: mentre la prima ricaricava, la seconda sparava, garantendo un volume di fuoco continuo e standardizzato.

Questa mossa tattica ebbe un effetto a catena sull'organizzazione militare. Il fuoco a raffica richiedeva un addestramento rigoroso, precisione e soprattutto disciplina standardizzata su vasta scala. Per ottenere un simile coordinamento in migliaia di uomini, gli eserciti dovettero evolversi verso la disciplina ferrea, l'uniformità e il controllo diretto dello Stato. Nella seconda metà del Seicento, i moschetti riuscivano a sparare tre colpi al minuto, e persino la cavalleria tornò a essere un'arma essenziale, sfruttando la massa di fuoco mobile garantita dalle armi portatili.

La combinazione di fortificazioni onnipresenti, assedi interminabili e nuove tattiche che richiedevano decine di migliaia di soldati disciplinati fece esplodere la scala degli eserciti. L'incremento fu straordinario: nel Seicento le maggiori potenze mantenevano eserciti di 100.000-150.000 uomini, e si stima che nel 1710 oltre un milione di soldati fossero contemporaneamente in servizio in Europa.

L'aumento della popolazione militare superò di gran lunga la crescita demografica generale; mentre la popolazione europea aumentava di meno del 50% nei primi due secoli dell'Età Moderna, i militari aumentavano di dieci volte. Inoltre, i soldati erano spesso accompagnati da un seguito civile (servitori, mogli, figli) pari a circa la metà degli effettivi, amplificando ulteriormente l'impatto sul territorio.

Il problema più pressante non era trovare gli uomini, arruolati in gran parte tra i volontari (salvo le parziali eccezioni di Svezia, Prussia e Russia), ma rifornirli. La logistica divenne il fattore cruciale. Mantenere un esercito campale di soli 30.000 uomini richiedeva una quantità di beni (vestiti, cibo, munizioni, trasporti, foraggio per i cavalli) superiore a quelli di una qualsiasi città dell'epoca, eccetto le capitali.

La maggior parte delle forze armate rischiava la catastrofe se avesse abbandonato le proprie basi logistiche.

Questo aumento della domanda pubblica sollecitò fortemente le strutture economiche e la tecnologia. Ma soprattutto, spinse i costi ai limiti dell’insostenibile. Non era affatto raro che l'80% del bilancio statale finisse impiegato nelle spese militari. Questa è la cifra assurda che spiega la vera nascita dello Stato moderno.

Quando lo Stato non era ancora strutturato per gestire la logistica e i finanziamenti su questa scala, ricorse a un sistema intermedio: l'"appalto della guerra".

Tra la fine del Cinquecento e la conclusione della Guerra dei Trent'anni, i governi spesso si affidavano a "generali imprenditori" privati. Questi uomini d'affari militari erano in grado di anticipare in tempi brevi le somme enormi e in contanti necessarie per l'arruolamento (il "premio d'ingaggio" per i volontari) e il rifornimento.

Il più celebre e potente tra questi circa 1500 imprenditori militari fu il generale imperiale Albrecht von Wallenstein. Wallenstein, che si avvaleva di reti finanziarie complesse (come quella del fiammingo Hans de Witte), arruolò eserciti che contavano decine di migliaia di uomini. Non si limitava a comandare; egli possedeva letteralmente l'esercito e lo affittava all'Imperatore durante la Guerra dei Trent'anni. Wallenstein, nobile boemo che studiò anche in Italia (Bologna e Padova) e parlava diverse lingue, incarnava un'Europa internazionale, ma anche l’efficienza brutale del sistema mercenario.

L'efficienza di Wallenstein nel mobilitare forze rapidamente era innegabile. Ma questo sistema creò un problema politico spaventoso: un privato cittadino che comandava un esercito più grande e finanziariamente autonomo del proprio Stato diventava una minaccia diretta alla sovranità del sovrano. L'episodio di Wallenstein, che al culmine del successo venne tradito e assassinato, dimostrò chiaramente che la gestione privata della forza armata era incompatibile con l'affermazione di uno Stato centralizzato. La necessità di riprendere il controllo diretto della macchina militare divenne un imperativo politico.

Il Settecento segna il definitivo superamento del sistema degli appalti e dei mercenari. Fu l'epoca degli eserciti permanenti, più numerosi, ma anche meglio equipaggiati e disciplinati. Questi eserciti venivano mantenuti attivi anche in tempo di pace, garantendo una prontezza operativa sconosciuta in passato.

Il passaggio cruciale fu l'assunzione governativa della gestione degli affari militari. Questo richiedeva la creazione di una burocrazia statale specializzata che organizzasse la logistica in modo centralizzato, facendo perno su specifici magazzini. L'esercito, insomma, non viveva più di saccheggio e requisizioni caotiche sul territorio.

Questo fu un beneficio enorme per le popolazioni civili, che videro diminuire le conseguenze più devastanti (saccheggi, spopolamento) rispetto al primo secolo e mezzo dell'Età Moderna, grazie al migliore controllo e alla maggiore disciplina delle truppe. Si affermò, finalmente, l'idea che la popolazione civile dovesse rimanere il più possibile estranea alla guerra.

Ma la riforma era soprattutto fiscale e amministrativa. L'esigenza di un esercito permanente necessitava di un flusso costante di entrate. Solo un'estesa fiscalità e un'amministrazione ben organizzata potevano assicurarlo. Lo Stato capì che era più conveniente e sostenibile economicamente tassare la popolazione in modo prevedibile e regolare, piuttosto che permettere agli eserciti mercenari di rovinare l'economia locale con saccheggi e requisizioni imprevedibili.

È qui che si saldano i pilastri del moderno sistema politico. Esercito permanente, fisco capillare e burocrazia centralizzata definiscono i contorni dello Stato Moderno e assoluto, che si pone come unico detentore della forza e della capacità impositiva, superando la frammentazione dei poteri feudali e le strutture militari private o religiose tipiche del Medioevo, come gli ordini monastico-cavallereschi.

La Rivoluzione Militare non rimase confinata alla terraferma; si estese con effetti ancora più globali al campo navale. Qui, l'uso del cannone (prima in bronzo, poi in ferro) ebbe un ruolo decisivo.

L'avvento del veliero pesantemente armato di artiglieria (pezzi collocati ai lati della nave, vicino alla linea di galleggiamento) trasformò la guerra marittima. La tattica non fu più l'abbordaggio, come nel Medioevo, ma il bombardamento a distanza con l'obiettivo di affondare la nave avversaria.

L'impatto economico di questa evoluzione fu gigantesco. Il continuo perfezionamento dei sistemi di velatura e delle tecniche costruttive permise una crescita eccezionale del naviglio mercantile europeo: un aumento di 17 volte tra il 1470 e il 1820. Questa superiorità marittima permise agli europei di dominare, nel 1800, territori che superavano il 35% del pianeta.

Leggi l’articolo sull’Impero coloniale Portoghese, che dominava dal Brasile alla Cina.

Il Settecento, infatti, fu dominato dal conflitto secolare tra Francia e Inghilterra per l'egemonia sui continenti e sui mari. Il futuro economico e politico delle maggiori potenze dipendeva direttamente dalla loro capacità di sostenere questa sfida navale. In questo contesto, l'efficienza dello Stato in campo amministrativo e fiscale era l'unica variabile che permetteva di costruire, finanziare e mantenere flotte oceaniche in grado di proteggere le rotte commerciali, legando indissolubilmente la Rivoluzione Militare alle politiche mercantilistiche e all'espansione globale.

La corsa agli armamenti, l'aumento spropositato degli effettivi e la diffusione degli eserciti permanenti non sono stati solo eventi tattici; hanno ridefinito l'intera gerarchia politico-militare europea.

Mentre potenze un tempo dominanti, come la Spagna, la Svezia, il Portogallo e le Province Unite, ripiegavano verso un rango inferiore, emergevano nuovi giganti capaci di sostenere economicamente l'apparato militare moderno: la Prussia e la Russia, che si affiancarono alla Francia, all'Inghilterra e all'Impero Asburgico.

I conflitti persero la loro primaria componente religiosa, sostituita da motivazioni sempre più legate all'economia, al territorio e all'affermazione "nazionale", in linea con le nascenti politiche mercantilistiche.

Alla fine del processo, la Rivoluzione Militare ci lascia con un paradosso storico: la guerra, pur essendo il ciclo più distruttivo della storia europea, si rivelò il più potente catalizzatore di centralizzazione del potere. Lo Stato moderno, nella sua forma assolutistica e burocratica, con il suo apparato fiscale capillare, la sua gestione dei magazzini e la sua autorità monopolistica sulla forza armata, nacque non per rispondere a ideali di governance o democrazia, ma per un bisogno disperato e costante: trovare i soldi e l'organizzazione necessari per pagare cannoni, fortezze e milioni di soldati. La struttura amministrativa che ereditiamo ancora oggi è, in gran parte, un prodotto della necessità militare.

| Copertina | Titolo del Libro |

|---|---|

|

Profitti del potere. Stato ed economia nell'Europa modernaSilvia A. Conca Messina |

Studente di Storia

Ciao, sono Matteo Galavotti. Frequento il secondo anno di Storia presso l'Università di Bologna e ho fondato StudiaStoria.it per unire la mia formazione accademica alla passione per il web development. Programmo personalmente questo sito e ne curo i contenuti, trasformando il mio percorso di studi in articoli di divulgazione accessibili a tutti, con un occhio attento al rigore delle fonti e uno alle moderne tecnologie digitali.

Leggi tutti gli Articoli di Matteo GalavottiRicevi i nuovi articoli appena escono e spunti extra per il tuo ripasso.

Vai al Canale

![Copertina Guerre d'Italia (1494-1559): Riassunto, Schema e Mappa [+PDF]](/public/img/guerre-italia/battaglia-di-marignano-1515-350.jpg)

Come sei arrivato qui oggi?

Ci daresti un dettaglio in più?

(es. "link su Classroom" o "vorrei un articolo su...")